(Una serie di articoli dedicata al mio intervento per ALT[R]O FESTIVAL 2020: per saperne di più cliccate qui. Gli articoli precedenti sono qui, qui, qui e qui.)

Sovente, la nostra percezione di “bellezza” nel paesaggio è legata a una conseguente percezione di “sicurezza”, la quale in molti casi deriva dal cogliere in quel paesaggio i segni per noi più riconoscibili: quelli della presenza umana, cioè i segni dell’antropizzazione dei territori. Tuttavia una concezione del genere della bellezza del paesaggio è evidentemente indiretta e subalterna, quantunque oggettiva: molto spesso l’azione dell’uomo nel territorio è un elemento virtuoso di generazione del paesaggio, ma altre volte, e in modo crescente negli ultimi decenni, diventa un’evidente seppur ignorato fattore di degrado estetico, e non solo.

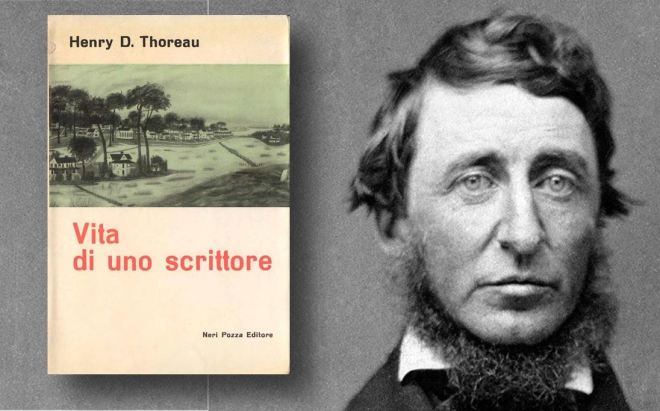

L’imprescindibile Thoreau, in questa citazione tratta da Camminare (è a pagina 25), vuole invece evidenziarci un aspetto correlato alla realtà appena descritta, apparentemente opposto ma forse non così tanto: l’assenza di antropizzazione (non della mera presenza umana, che altra cosa) dall’ambito naturale è a sua volta un elemento di bellezza alternativo e, per certi versi, “paradossale”. È tale perché da sempre noi umani siamo stati abituati a riconoscere la bellezza soprattutto dove essa è dipesa o dipende dall’intervento antropico, appunto, che in molti casi non è affatto in armonia con il paesaggio naturale: e le eventuali disarmonie si fanno lampanti e particolarmente fastidiose proprio in montagna, territorio tanto di propria valenza estetica assoluta quanto per ciò estremamente delicato e facilmente attaccabile.

Anche perché non ci si deve dimenticare che se ordinariamente l’intervento antropico è inteso di natura materiale – edifici, strade, sbancamenti, eccetera – c’è pure un’antropizzazione immateriale che risulta disarmonica, se non antitetica, al concetto di “bello” e al paesaggio montano: è quella purtroppo presente troppo spesso nei modelli mentali sui quali siamo portati a concepire il paesaggio montano, i quali ci rendono “accettabile”, ovvero non criticabile se non addirittura “bello”, un intervento antropico pur pesante solo perché “funzionale” a certi agi umani. In effetti pure con le idee, che conformano lo sguardo con il quale osserviamo e concepiamo il paesaggio (formando il relativo immaginario condiviso) si può provocare un danno e un abbruttimento del paesaggio, il quale molto presto, ormai sdoganato concettualmente e introdotto a forza nell’immaginario suddetto con la giustificazione di chissà quali “convenienze”, presto si materializzerà nel territorio, con relativi e ancor più pesanti danni.

Insomma: in molti casi, forse, non riusciamo a cogliere la bellezza autentica e “naturale” che c’è sui monti non perché non la vediamo con gli occhi, ma perché non la “vediamo” con la mente, non sappiamo (più) percepirla, la mente non riesce a comprenderla e ciò non per mancanza di sensibilità, semmai per la presenza ingombrante nella mente di idee, concezioni e immaginari fuorvianti, che sovente non c’entrano nulla con la nostra relazione col paesaggio ma ne inficiano il valore e l’essenza, diventano poi elementi di giustificazione assai biechi di eventuali danni. Provare a “disantropizzare” la mente, per così dire, da quelle idee e immaginari generati dal nostro “dominio” sul paesaggio e sovente così perniciosi per esso, potrebbe essere un passo importante per saper cogliere, considerare e godere la bellezza in esso presente. Un esercizio – in tal senso sì – profondamente antropico ovvero umano, senza dubbio.