Molti dei problemi di sostenibilità ambientale e culturale di cui soffrono le montagne (e non solo quelle) originano da due nodi fondamentali: l’eccessiva invasività delle attività umane nei territori naturali e la mancata cognizione di un senso del limite oltre il quale l’opera dell’uomo diventa per molti aspetti insostenibile. Sono nodi i cui effetti si sono fatti più pesanti nella contemporaneità ma anche più evidenti: così, se da un lato vengono ancora presentati e realizzati troppi interventi sulle montagne che appaiono indubbiamente invasivi e oltre il limite del buon senso che deve guidare le opere dell’uomo in natura, dall’altro sempre più persone – non solo tra quelle che frequentano i monti e gli ambienti naturali – manifestano attenzione, comprensione e sensibilità verso quelle criticità.

Molti dei problemi di sostenibilità ambientale e culturale di cui soffrono le montagne (e non solo quelle) originano da due nodi fondamentali: l’eccessiva invasività delle attività umane nei territori naturali e la mancata cognizione di un senso del limite oltre il quale l’opera dell’uomo diventa per molti aspetti insostenibile. Sono nodi i cui effetti si sono fatti più pesanti nella contemporaneità ma anche più evidenti: così, se da un lato vengono ancora presentati e realizzati troppi interventi sulle montagne che appaiono indubbiamente invasivi e oltre il limite del buon senso che deve guidare le opere dell’uomo in natura, dall’altro sempre più persone – non solo tra quelle che frequentano i monti e gli ambienti naturali – manifestano attenzione, comprensione e sensibilità verso quelle criticità.

Il progetto “Monveso di Forzo – Montagna Sacra”, del cui Comitato promotore faccio parte insieme ad altre ben più prestigiose e rinomate personalità, basa la sua idea e le finalità proprio su questi temi fondamentali, invitando a riflettere sul loro portato e sulle conseguenze nella realtà della montagna contemporanea, al contempo proponendo un gesto tanto simbolico (e del tutto libero) quanto potente: astenersi dal “conquistare” la vetta di un monte, riconoscendo così la necessità di tornare a considerare un senso e una cultura del limite al fine di contenere l’invasività umana in un mondo già fin troppo antropizzato (e le Alpi sono la catena montuosa più antropizzata del mondo, è bene rimarcarlo), spesso con effetti a dir poco deleteri quando non devastanti per gli ecosistemi e la biodiversità.

Ecco dunque che dopo il notevole successo delle giornate degli anni scorsi, animate da un pubblico numeroso, interessato e partecipe, anche quest’anno si torna in Valle Soana a camminare ai piedi del Monveso di Forzo, montagna scelta come simbolo di rispetto del Limite, con

“INSIEME PER LA MONTAGNA SACRA”

Domenica 2 giugno 2024

Una camminata riflessiva e collettiva ai piedi del Monveso di Forzo, la montagna nel gruppo del Gran Paradiso individuata dal progetto. L’escursione è facile e aperta a tutti, e vi aderisce la Commissione CAI-TAM Liguria-Piemonte-Valle d’Aosta.

Il programma della giornata, che trovate anche sulla locandina dell’evento sotto riprodotta, è il seguente:

Al mattino:

Ritrovo alle ore 10 in Località Molino di Forzo (1170 m), dove termina la strada della Valle di Forzo che si imbocca poco prima del capoluogo, Ronco Canavese, centro principale della Valle Soana, raggiungibile con mezzi pubblici. Da Torino 1,5 – 2 ore con mezzi propri.

Segue un’agevole passeggiata su buona mulattiera con meta le borgate Boschietto e Boschettiera (1480 m), che comporta un’ora e mezza di cammino e 300 metri di dislivello. Si consigliano adeguate calzature da montagna; pranzo al sacco a Boschettiera.

Lungo il cammino ci saranno momenti di informazione e di divulgazione riguardo le finalità del progetto “Monveso di Forzo – Montagna Sacra” insieme ai componenti del Comitato promotore.

N.B.: si ricorda che il regolamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso non ammette l’accesso dei cani sui sentieri escursionistici ad eccezione del periodo tra il 15 luglio e il 15 settembre.

Al pomeriggio:

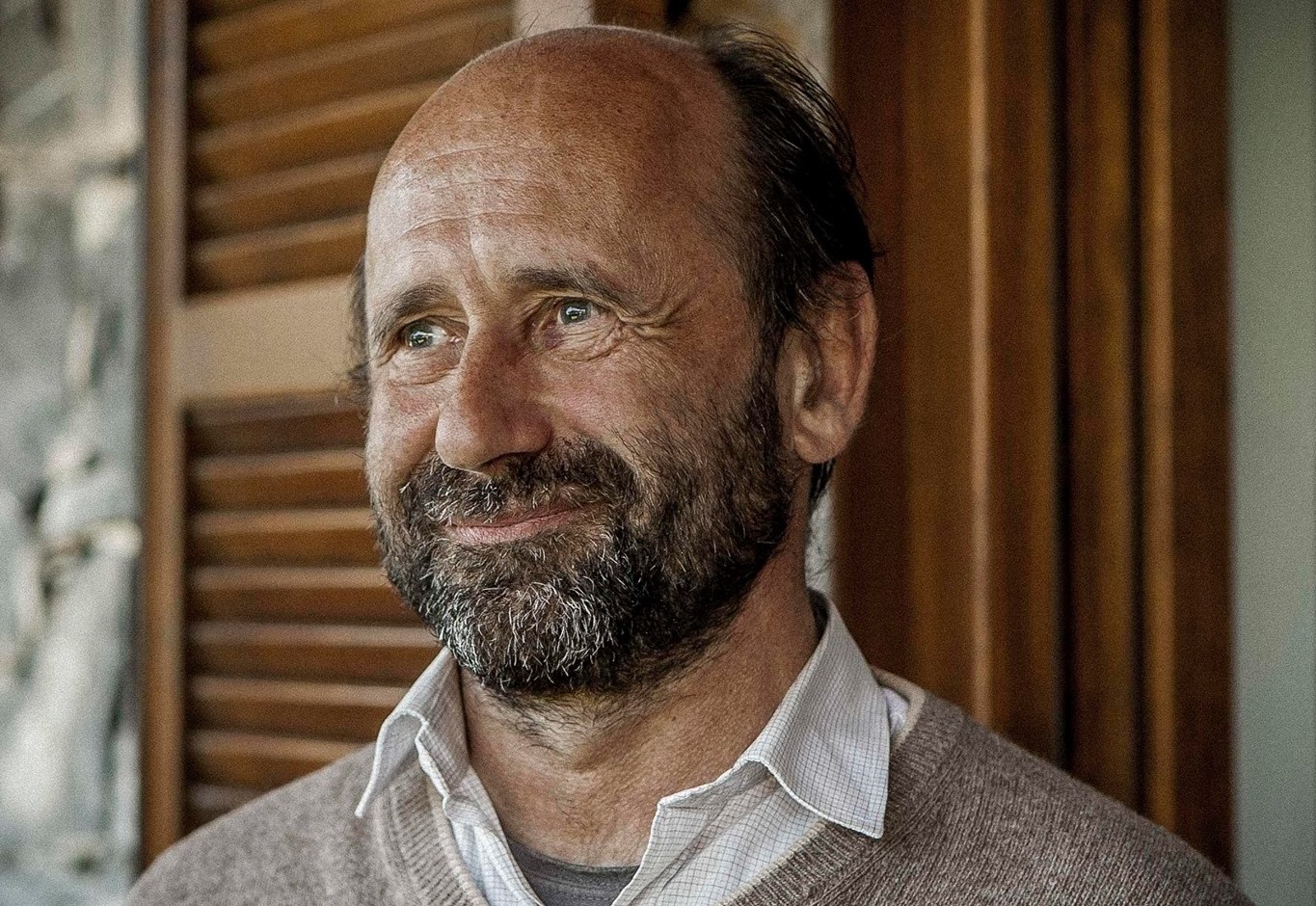

Alle ore 16 a Molino di Forzo, nel piazzale presso l’Osteria delle Alpi, la presentazione del libro La Montagna Sacra di Enrico Camanni, a cura dell’autore.

Alle ore 17, il concerto per la Montagna Sacra del gruppo musicale celtic rock LabGraal.

N.B.: in caso di meteo non favorevole la presentazione e il concerto si terranno nel centro polivalente di Ronco Canavese.

Potete scaricare la locandina della giornata cliccandoci sopra, con invito a divulgarla ovunque sia possibile, oppure ottenerla in formato pdf qui.

Per qualsiasi altra informazione sulla giornata potete scrivere a montagnasacra22@gmail.com, riguardi invece il concerto dei LabGraal potete visitare il sito web http://www.labgraal.org/lab/

Intanto sono ormai circa millecinquecento i firmatari del progetto “Una Montagna Sacra per il Gran Paradiso” (del quale qui sopra vedete il logo ufficiale), persone di radici e culture diverse: alpinisti, escursionisti, naturalisti, giornalisti, scrittori, artisti, montanari, frequentatori rispettosi di ogni vita e di ogni luogo che hanno condiviso con entusiasmo la proposta. Nessun conquistatore.

È un bel risultato, tuttavia, visto l’interesse crescente che sta suscitando il progetto, ci sono di sicuro ampi margini di incremento. A tal fine vi invitiamo nuovamente a far aderire amici o conoscenti. Basterebbe una adesione in più per ognuno per raddoppiare la cifra.

Aderire è semplice. Si va sulla pagina web del progetto, www.sherpa-gate.com/la-montagna-sacra/, si compila il modulo e si conferma poi con mail. Oppure si scrive a montagnasacra22@gmail.com indicando semplicemente «aderisco al progetto Montagna Sacra» e, se si vuole, con quale qualifica si vuole apparire in elenco. Lo si può fare anche da questo form, cliccando sul pulsante giallo che vedete qui sotto.

Il progetto “Una Montagna Sacra per il Gran Paradiso” è nato nel 2022 per onorare i cent’anni del Parco nazionale Gran Paradiso con un’azione di alto profilo simbolico, e ha rapidamente raccolto l’adesione di un qualificato ventaglio di sostenitori, in forma associativa e individuale, tra cui: il Club Alpino Italiano e l’Alpine Club di Londra, gli alpinisti Kurt Diemberger, Fausto De Stefani, Hervé Barmasse, Alessandro Gogna, Manolo, il climatologo Luca Mercalli, l’antropologo Duccio Canestrini, i giornalisti Paolo Rumiz, Michele Serra, Enrico Camanni, il regista Fredo Valla, i saggisti Guido Dalla Casa e Silvia Ronchey, gli scrittori Paolo Cognetti, Matteo Righetto, Tiziano Fratus, Daniela Padoan, Raffaella Romagnolo, gli attori Giuseppe Cederna, Lella Costa e Giovanni Storti.

In una società segnata dalla competizione e dal dissennato consumo delle risorse naturali, i sostenitori del progetto auspicano che almeno su una cima – identificata con il Monveso di Forzo, l’elegante triangolo a cavallo tra la Valle Soana e la Valle di Cogne – ci si astenga dalla “conquista” per riscoprire il significato del limite. Si tratta di un atto simbolico: fermarsi sotto la cima lasciandola ai giochi del vento è scelta rivoluzionaria per una cultura antropocentrica e “padrona”.

Niente di confessionale: il termine “sacro” va inteso in senso laico, nel segno del rispetto e della contemplazione. E niente di costrittivo: la “Montagna Sacra” non sarà mai un luogo di divieti. Il progetto non prevede alcuna interdizione formale e nessuna sanzione pecuniaria. L’impegno a non salire sul Monveso è una scelta personale e culturale. Una rinuncia minima ma simbolicamente forte e per certi versi rivoluzionaria, in grado di attivare una riflessione profonda sui temi citati e, in generale, sul futuro delle montagne e della presenza umana nelle terre alte.

Per ogni altra informazione sul progetto:

Cosa possiamo e dobbiamo intendere oggi con il termine «sacro»? Fino a qualche tempo fa era quasi impossibile trovare un contesto nel quale la sua accezione non fosse quella classicamente religiosa, dunque correlata alla presenza del “divino” in senso fideistico. Oggi invece la realtà è pressoché ribaltata e seppur la parola «sacro/sacra» rimanda ancora, di primo acchito, all’accezione religiosa, la secolarizzazione della società e il multiculturalismo che la caratterizza – piaccia o meno – rende evaporante il portato dell’accezione, non solo dal punto di vista lessicale, e ne impone una rilettura contemporanea che consideri l’etimo originaria (la quale indica in genere ciò che è connesso all’esperienza di una realtà totalmente diversa, rispetto alla quale l’uomo si sente radicalmente inferiore, dunque il “divino” ma non solo) contestualizzandola alla realtà presente e in divenire. Senza poi contare le accezioni di «sacro/sacra» che di affine al sentimento religioso hanno solo la suggestione lessicale: basti pensare alle comuni espressioni «la proprietà è sacra» (con il significato di “inviolabile”), «una promessa è sacra» (con il significato di “ineludibile”) oppure alla definizione di «osso sacro» (dal tardo latino os sacrum, che significa «osso grosso»).

Cosa possiamo e dobbiamo intendere oggi con il termine «sacro»? Fino a qualche tempo fa era quasi impossibile trovare un contesto nel quale la sua accezione non fosse quella classicamente religiosa, dunque correlata alla presenza del “divino” in senso fideistico. Oggi invece la realtà è pressoché ribaltata e seppur la parola «sacro/sacra» rimanda ancora, di primo acchito, all’accezione religiosa, la secolarizzazione della società e il multiculturalismo che la caratterizza – piaccia o meno – rende evaporante il portato dell’accezione, non solo dal punto di vista lessicale, e ne impone una rilettura contemporanea che consideri l’etimo originaria (la quale indica in genere ciò che è connesso all’esperienza di una realtà totalmente diversa, rispetto alla quale l’uomo si sente radicalmente inferiore, dunque il “divino” ma non solo) contestualizzandola alla realtà presente e in divenire. Senza poi contare le accezioni di «sacro/sacra» che di affine al sentimento religioso hanno solo la suggestione lessicale: basti pensare alle comuni espressioni «la proprietà è sacra» (con il significato di “inviolabile”), «una promessa è sacra» (con il significato di “ineludibile”) oppure alla definizione di «osso sacro» (dal tardo latino os sacrum, che significa «osso grosso»).