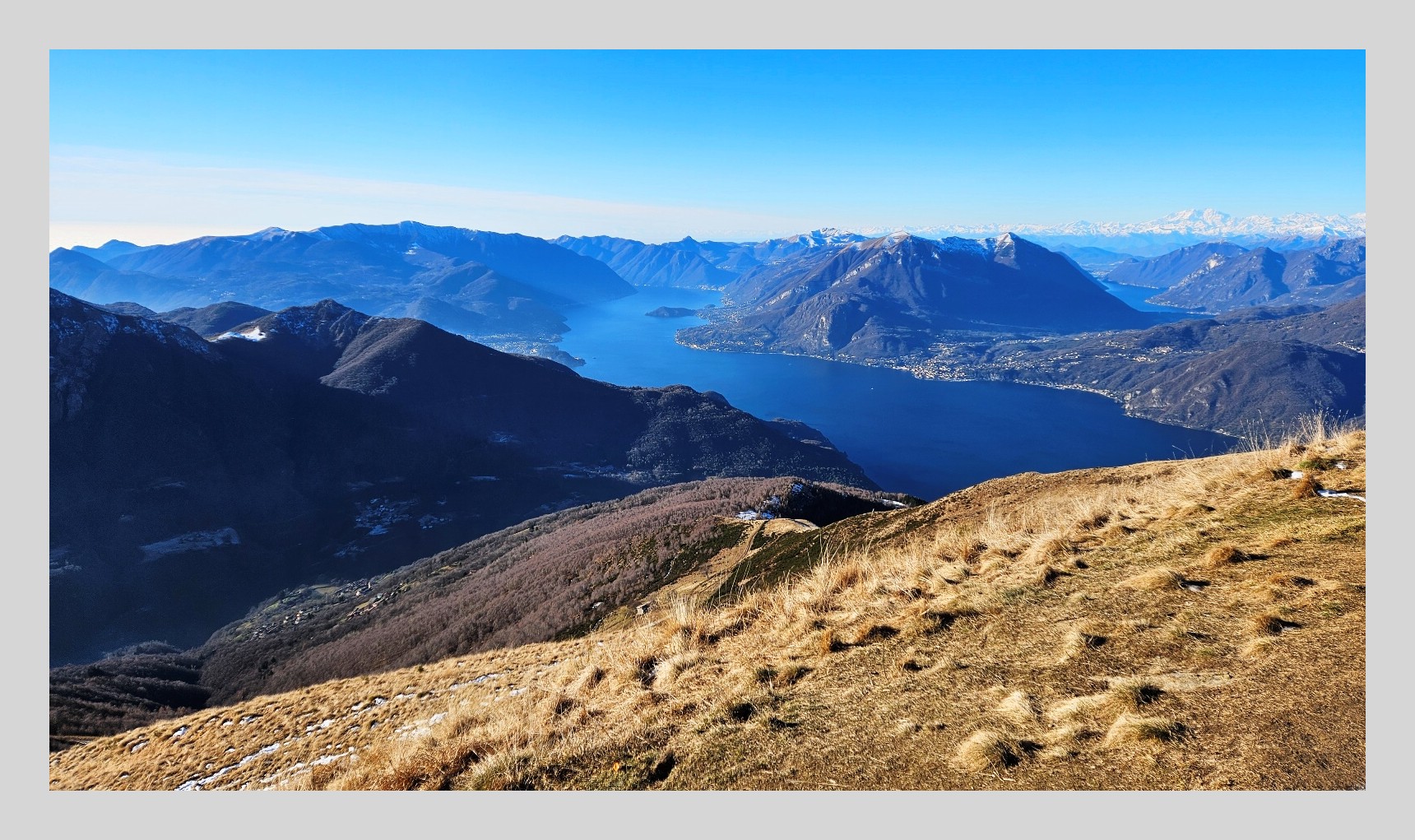

Qualche giorno fa, durante una tranquilla passeggiata in un luogo dal paesaggio di grande bellezza, ho assistito a un veemente alterco tra due automobilisti, che sono quasi venuti alle mani per contendersi un posto auto. Io, da qualche metro di distanza li osservavo sullo sfondo di una quinta di montagne meravigliose, rese ancora più belle dalla luce del Sole allo zenit, e quei due, le loro fattezze, le movenze con le quali animavano il litigio, mi sono sembrati quanto di più lontano e antitetico al paesaggio che avevano alle spalle.

Qualche giorno fa, durante una tranquilla passeggiata in un luogo dal paesaggio di grande bellezza, ho assistito a un veemente alterco tra due automobilisti, che sono quasi venuti alle mani per contendersi un posto auto. Io, da qualche metro di distanza li osservavo sullo sfondo di una quinta di montagne meravigliose, rese ancora più belle dalla luce del Sole allo zenit, e quei due, le loro fattezze, le movenze con le quali animavano il litigio, mi sono sembrati quanto di più lontano e antitetico al paesaggio che avevano alle spalle.

Nel frattempo, l’anno nuovo è iniziato anche peggio di quello precedente: il mondo è dominato da leader infidi e pericolosi, le guerre in corso non solo non terminano ma se ne prospettano di nuove, la prepotenza soggioga il diritto, internazionale e personale, e minaccia democrazie e libertà.

Quando ho visto quei due tizi litigare in maniera così aggressiva per uno stupido posto auto, la prima cosa a cui ho pensato è stata come la prepotenza si manifesta nelle cose grandi, ad esempio nei fatti di interesse globale, come in quelle piccole ed è la manifestazione della stessa devianza che contraddistingue il tempo presente, lo stesso Leviatano che dipana i suoi tentacoli – o quel che di mostruoso lo caratterizza – un po’ ovunque, l’una riflesso dell’altra ed entrambe specchio del mondo che viviamo o, per meglio dire, del modo in cui viviamo il mondo.

Tuttavia, dato che nel mentre che osservavo i due automobilisti litiganti nel campo visivo c’era pure il paesaggio montano sullo sfondo in tutta la sua luminosa bellezza, appena dopo quel primo pensiero ne ho fatto un altro: ma come si fa a comportarsi in un modo così becero quando si ha davanti una bellezza tanto evidente e dunque emozionante? Come si può perdere tempo e forze nel litigare per un posto auto invece che nel contemplare quel paesaggio e farsi colmare tanto la vista quanto l’animo della sua grazia naturale? Dunque, per lo stesso principio: come si può pensare di guerreggiare, uccidere, distruggere, devastare il mondo che abitiamo nonostante tutta la bellezza che ovunque ci offre?

Inoltre, visti temi di cui mi occupo, penso allo stesso modo anche a quelli che devastano le montagne o ne sfruttano le risorse oltre ogni limite per costruirci infrastrutture funzionali unicamente a meri tornaconti privati. Anche questa in effetti è prepotenza, in forza della quale si violenta la bellezza di un luogo e soggioga la libertà collettiva che vi si può godere alle “libere” mire proprie e di pochi altri.

Be’, francamente credo che in tutti questi casi si tratti di comportamenti da persone disturbate, ecco.

E uno dei disturbi principali dei quali soffriamo, come società se non come civiltà, è quello derivante dalla disconnessione con il paesaggio, inteso sia come ambiente naturale – della Natura della quale anche noi siamo parte insieme a ogni altro organismo vivente, anche se ce ne dimentichiamo spesso – sia come spazio abitato, antropizzato e vissuto, il quale dunque dovrebbe agevolarci la vita invece che ostacolarcela o degenerandocela, e sia come elemento culturale di valore assoluto (anche in senso identitario) che è determinato primariamente dalla sua bellezza.

Ecco: siamo disconnessi dalla bellezza, del mondo che viviamo e, per riflesso inesorabile, da come lo viviamo (e lo dovremmo vivere), esattamente come il paesaggio esteriore si riflette in quello interiore con le sue cose belle e con quelle brutte: se siamo sconnessi dall’uno, lo diventiamo anche rispetto all’altro, cioè a noi stessi sia come individui singoli e sia come collettività. Per dirla in altre parole, viviamo male nel mondo perché stiamo male con noi stessi. Una conseguenza psicogeografica delle più negative, in pratica.

Osservavo i due automobilisti litigare (peraltro il litigio mi pareva ancora più demenziale per il fatto che a duecento metri da lì si trovava un altro parcheggio, ampiamente libero), pensavo al nostro mondo sempre più aggressivo e così mi sono tornati in mente i versi de “L’illogica allegria” di Giorgio Gaber dei quali ho già scritto qualche settimana fa:

Lo so, del mondo e anche del resto

Lo so che tutto va in rovina.

Ma di mattina, quando la gente dorme col suo normale malumore

Mi può bastare un niente, forse un piccolo bagliore

Un’aria già vissuta, un paesaggio o che ne so: e sto bene.

«Un paesaggio o che ne so: e sto bene», Ciò che canta(va) Gaber è quello che sempre di più penso anche io. Se noi tutti gente di questo mondo, dai grandi leader mondiali ai singoli individui, ci guardassimo un po’ più intorno e comprendessimo quanta bellezza abbiamo a disposizione e come ci potremmo armonizzare e far influenzare da essa, sono certo che molta prepotenza, molta cattiveria, tanti conflitti piccoli e grandi o numerose aggressioni all’ambiente naturale non avverrebbero perché se pur un’idea del genere idea balzasse in mente a qualcuno, un minimo sguardo al paesaggio la farebbe rapidamente svanire e far ritenere un’idiozia.

Al proposito: la bellezza potrà veramente salvare il mondo, come scrisse Dostoevskij ne “L’idiota” (appunto), ma solo se noi sapremo salvare, dunque riconoscere e comprendere, la bellezza stessa. Che in maniera primordiale e compiuta ritroviamo innanzi tutto nei paesaggi del nostro mondo, ovviamente in modo palese in quelli più pregiati ovvero in quelli ai quali sappiamo garantire maggior cura: se perdiamo la facoltà di farcene meravigliare e emozionare, assimilando in noi la loro bellezza, be’, temo che inevitabilmente lasceremo spazio aperto e libero alla bruttezza, nostra e del mondo che noi siamo.