Ho visto Sound of Metal, del 2019, diretto da Darius Marder.

Ho visto Sound of Metal, del 2019, diretto da Darius Marder.

È un film spiazzante, sotto molti punti di vista. Dotato d’una trama molto labile, gioca molta parte della propria espressività su due elementi fondamentali, correlati eppure antitetici: i numerosi primi piani di Steve, il protagonista principale (l’attore inglese Riz Ahmed, molto bravo), che permettono allo spettatore di cogliere con determinata intensità gli stati d’animo che le espressioni del suo volto manifestano via via che egli s’addentra, suo malgrado, nella sua nuova e inopinata condizione di sordo, e un sonoro veramente impressionante anche perché molto giocato sull’assenza dello stesso (soluzione apparentemente ovvia ma resa con molta intelligenza, anche in senso artistico) oppure sulla sua distorsione, come quella generata dall’apparecchio acustico con il quale il protagonista spera di eliminare la propria menomazione – e dal qual effetto acustico viene il senso principale del titolo del film, che gioca sul doppio senso iniziale riguardante la musica metal suonata dal protagonista (la quale poi, per inciso, non è esattamente metal ma più noise punk).

Ma, al proposito: di quale menomazione si tratta, in verità, quella manifestata dal protagonista del film? Solo di quella uditiva o anche di una sorta di menomazione psicologica ed emotiva, che lo porta a non accettare non tanto la disfunzione in sé quanto come essa, in qualità di evento improvviso e inopinato, gli trasforma la vita in maniera ineluttabile? È una sordità dell’animo, per così dire, quella descritta da Sound of Metal, che lo porta formalmente a rifiutare il prezioso aiuto fornito da una comunità di sordi nella quale Steve viene inviato per imparare a vivere al meglio la sua nuova condizione e a generare fiducia in sé e negli altri. Ed è, conseguentemente, un farsi sordo alla fiducia verso chi veramente può aiutarlo, ben più che gli specialisti che gli impiantano l’apparecchio acustico, nonché verso se stesso: tant’è che il finale del film – improvviso e spiazzante a sua volta – è in fondo un atto di “sovversione” e di rivalsa verso il fastidioso rumore che, più che provenire dal mondo esterno così come viene còlto dall’apparecchio acustico, si genera e rimbomba dentro l’animo del protagonista.

Un’opera veramente molto bella nella sua delicata tanto quanto intensa narrazione visiva, girata con tecniche da biopic le quali tuttavia non offrono e richiedono, come sovente invece accade, l’immedesimazione dello spettatore nel protagonista: lo sguardo della cinepresa resta obiettivo e distaccato, di stampo documentaristico ma al contempo sostenuto con notevole forza espressiva (ed emotiva) dal sonoro del film, che meriterebbe veramente l’Oscar al quale è stato candidato – una delle tante guadagnate, peraltro.

Da vedere, senza alcun dubbio.

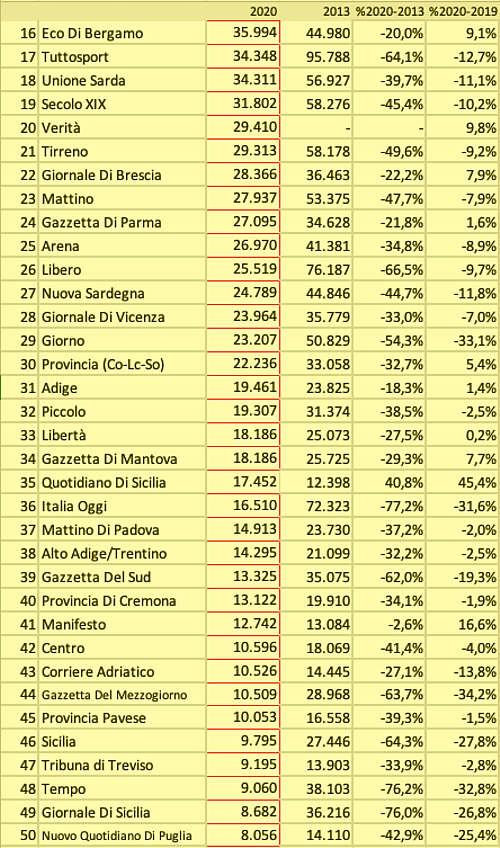

È sempre molto interessante e magari entusiasmante, da un lato, ovvero inquietante e desolante dall’altro, constatare anno dopo anno il declino inesorabile della vendita dei giornali cartacei e del “quotidiano” come strumento di informazione in sé, nella forma attuale destinati nel giro di breve tempo ad estinguersi. Un declino le cui cause hanno spesso la forma di colpe, dei giornali stessi e delle redazioni che li editano, e sulla qual evenienza ognuno può pensarla come vuole, appunto. Per quanto mi riguarda, dal punto di vista storico trovo la cosa drammatica, da quello della contemporaneità molto meno.

È sempre molto interessante e magari entusiasmante, da un lato, ovvero inquietante e desolante dall’altro, constatare anno dopo anno il declino inesorabile della vendita dei giornali cartacei e del “quotidiano” come strumento di informazione in sé, nella forma attuale destinati nel giro di breve tempo ad estinguersi. Un declino le cui cause hanno spesso la forma di colpe, dei giornali stessi e delle redazioni che li editano, e sulla qual evenienza ognuno può pensarla come vuole, appunto. Per quanto mi riguarda, dal punto di vista storico trovo la cosa drammatica, da quello della contemporaneità molto meno.