Ogni tanto ritorno al bosco per raccontargli quel che nel frattempo la mia penna ha radicato nel regno della carta. Semplicemente torno al bosco per leggere quel che ho composto grazie a questo vasto quanto irragionevole magistero; consegno silenzi e parole, insceno un oratorio privato di ricompensa e ritorno costante alla fonte della mia ispirazione – la natura, l’albero, le acque che ruscellano, il canto degli uccelli, il fruscio delle ali e delle code e tutta quella fantasia senza fine che può farmi compagnia in questo giro di ore che chiamiamo vita. Chiunque provi un autentico sentimento di trasporto verso i boschi e la natura e gli alberi sa che questi sono anzitutto trasformatori universali, proiettano quel che noi abbiamo bisogno di costruire oltre i nostri limiti, le nostre angosce, le nostre paure.

Così scrive Tiziano Fratus nel suo bellissimo Sutra degli Alberi (leggetelo, è uno dei libri più affascinanti usciti di recente; trovate la mia “recensione” qui) e mi trovo profondamente in sintonia con queste sue impressioni scritte. Anch’io ogni tanto – ma quanto più di frequente possibile – ritorno al bosco per gli stessi motivi, perché sono ben conscio che molto di quello che faccio nella mia quotidianità ha preso forma, materiale e immateriale – durante i miei vagabondaggi silvestri, nel corso dei quali ho trovato innumerevoli ispirazioni, molte probabilmente inconsce ma che so essere state comunque raccolte dai miei sensi e lasciate sedimentare nel mio animo, fino a che il loro valore divenuto chiaro le ha fatte e le fa tornare in superficie nella mente, mostrandomele proficue per tante cose: per scrivere, per riflettere, per vivere le cose ordinarie della giornata e quelle straordinarie, per provare a comprendere ciò che mi circonda, per provare benessere, equilibrio, armonia. In effetti camminare nel bosco è una pratica di illuminazione: rende più chiara la vita, non necessariamente la fa più bella ma, io credo, probabilmente la rende più nitida, più cristallina e dunque più tollerabile, facendone un cammino maggiormente equilibrato e armonico rispetto allo spazio e al tempo percorsi.

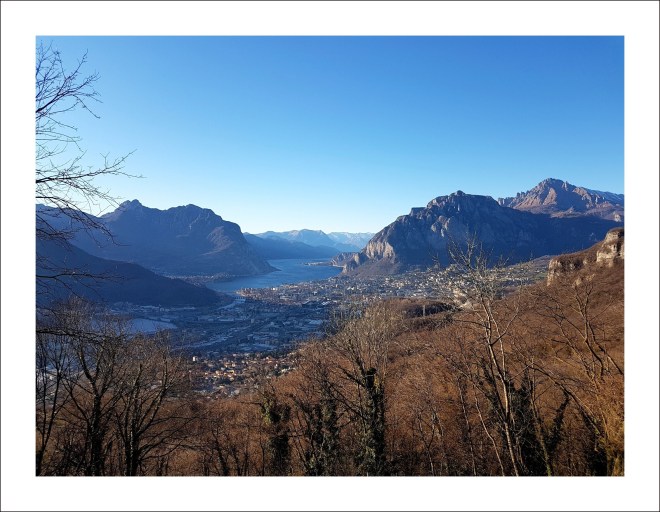

Poi a volte capita che quella “illuminazione”, prima da me descritta come un’ideale da praticare, diventa una realtà da vivere, fugace tanto quanto intensa, fantastica eppure tangibile (che con risultato largamente manchevole ho provato a fissare nell’immagine in testa al post, còlta nei boschi sui monti sopra casa nell’attimo in cui la luce del Sole prossimo al tramonto penetrava le foschie a volte dense che avvolgevano il luogo, un pomeriggio recente). È l’energia che scaturisce dal bosco quale «trasformatore universale», come scrive Fratus, ed è il bagliore generato dalla proiezione del nostro «bisogno di costruire oltre i limiti, le angosce e le paure» che umanamente abbiamo, che forse non sapremo superare ma le quali possiamo meglio definire, comprendere, accettare anche grazie al bosco e al mondo naturale, ovvero alla più armoniosa relazione che sapremo intessere con essi e con la loro tangibile fantasia.