L’ho già affermato più volte in passato, qui e altrove, come io creda che l’eliminazione pressoché totale dell’insegnamento scolastico della geografia, e in più in generale dell’educazione alla conoscenza del territorio in cui si vive e/o ci si muove, sia una delle cose più folli e tragiche che siano state imposte. Qualcosa dalle conseguenze culturali terribili: senza conoscenza geografica del territorio non c’è cura per il territorio stesso, il legame identitario quale elemento fondante della cultura delle genti che lo abitano diventa inesorabilmente bieco e barbarico identitarismo, si innescano fenomeni di dissonanza cognitiva, di spaesamento, col rischio che persino spazi dotati del più potente Genius Loci diventino formalmente non luoghi. Un processo di degradamento culturale che infine intacca inevitabilmente anche la comunità sociale e il relativo senso civico, disgregandolo come neve al Sole.

L’ho già affermato più volte in passato, qui e altrove, come io creda che l’eliminazione pressoché totale dell’insegnamento scolastico della geografia, e in più in generale dell’educazione alla conoscenza del territorio in cui si vive e/o ci si muove, sia una delle cose più folli e tragiche che siano state imposte. Qualcosa dalle conseguenze culturali terribili: senza conoscenza geografica del territorio non c’è cura per il territorio stesso, il legame identitario quale elemento fondante della cultura delle genti che lo abitano diventa inesorabilmente bieco e barbarico identitarismo, si innescano fenomeni di dissonanza cognitiva, di spaesamento, col rischio che persino spazi dotati del più potente Genius Loci diventino formalmente non luoghi. Un processo di degradamento culturale che infine intacca inevitabilmente anche la comunità sociale e il relativo senso civico, disgregandolo come neve al Sole.

Bene… poco tempo fa, sto risalendo un’ampia mulattiera che adduce al colmo della dorsale dell’Albenza, bellissima propaggine montuosa che dalla cresta del Resegone si allunga verso Sud raggiungendo i colli alle spalle della città di Bergamo. Qui ogni singolo elemento del territorio ha infinite storie da raccontare, e i sentieri sono la più evidente scrittura grazie alla quale leggere le narrazioni di queste montagne che dividono il bacino del Lago di Como, dell’Adda e della Brianza, con Milano in vista laggiù verso Sud Ovest, e le valli bergamasche. Ma è una divisione solo orografica, in verità, anche quando quassù sono stati posti i confini tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, prima, e delle giurisdizioni provinciali poi: nei secoli questi sentieri hanno visto il transito di soldati, di pellegrini, forse di qualche brigante ma, soprattutto, di genti che passavano di qua e di là dalla dorsale per commerciare e scambiare merci e prodotti di propria manifattura o frutto del proprio duro lavoro rurale, intessendo un fitto legame culturale, sociale e antropologico tra i territori contigui che, appunto, la montagna ha contribuito sempre a unire e mai a dividere, come invece signori, potenti e politici hanno pensato di poter fare.

Detto questo, d’un tratto mi viene incontro correndo un ragazzo, indosso abbigliamento tecnico sportivo e uno smartphone che diffonde musica. Rallenta un poco la corsa, mi guarda con fare titubante, poi mi chiede: «Scusi… ma dove si va da questa parte?»

«A Carenno!» gli dico, denominandogli la località dalla quale il sentiero ha inizio, principale comune della zona e di questo versante della dorsale dell’Albenza.

«Ah.» fa lui, ancora più perplesso, e aggiunge: «Ma che posto è? Dove si trova?»

Immagino che provenga da uno dei paesi posti sull’altro versante della dorsale, e infatti me lo conferma. Località dirimpettaie rispetto a Carenno dalle quali distano due ore a piedi, una manciata di km in linea d’aria, in mezzo solo la montagna peraltro qui delle più accessibili, ad una quota di nemmeno 1300 m.

«Non hai mai sentito nominare Carenno?» gli faccio, ora io parecchio perplesso.

«No.» mi risponde laconico.

Gli consiglio di tornare indietro, a tal punto: se non conosce i sentieri della zona, pur elementari che sono, potrebbe perdersi. Nel dirgli questa cosa sento che una parte di me la segnala come paradossale, quasi ridicola: è un po’ come se il proprietario di un’auto conoscesse bene la parte anteriore ma non sapesse cosa ci sia nel baule, se non sui sedili posteriori.

Lo vedo risalire a passo veloce verso il colmo della dorsale ove la mulattiera, che almeno da sei secoli rappresenta una delle vie di collegamento principali tra i due versanti della montagna – o rappresentava, mi viene da pensare. Penso pure a tutte quelle riflessioni che, in principio di questo articolo, ho riassunto rapidamente, e al fatto che oggi, ancora più che in passato, quando soldati di eserciti diversi stazionavano in prossimità del crinale per fermare eventuali transiti vietati tra domini diversi e spesso nemici, le montagne sono state fatte diventare confini: non più attraverso ingiunzioni politiche ma con l’imposizione di una miserrima ignoranza geografica nonché storica – dacché storia e geografia sono causa/effetto l’una dell’altra, come sancì il grande geografo francese Élisée Reclus un secolo e mezzo fa. E non mi riferisco a quel buon ragazzo che non conosceva cosa ci fosse poco oltre il proprio uscio di casa (al quale non posso imputare alcuna colpa, in linea di principio, e che, almeno quel giorno, ha lodevolmente scelto di farsi una bella corsa tra i meravigliosi boschi dell’Albenza piuttosto che rinchiudersi in un centro commerciale – altro comportamento indotto dalla “condanna a morte” della geografia) ma, più in generale, alla nostra società contemporanea, volutamente (se non strategicamente) privata di ogni buon riferimento culturale utile a ad essere libera nel pensiero e nell’azione, per diventare invece fragile plastilina modellabile facilmente da chiunque si arroghi il potere di farlo.

Eppure noi uomini siamo tali – esseri umani, intendo dire – proprio perché lungo la storia abbiamo imparato a riferirci e relazionarci al territorio in cui stiamo, abitiamo, lavoriamo o attraverso il quale transitiamo, costruendo con esso un legame fondamentale per la nostra civiltà e, ancor più, per la nostra stessa identificazione culturale e antropologica. Un legame nato proprio perché un bel giorno di chissà quanti millenni fa decidemmo di uscire dalle caverne e cominciare a esplorare il territorio che avevamo intorno: la conseguente conoscenza di esso ci ha permesso di identificarci nel mondo, di segnalare la presenza attraverso le tracce del nostro passaggio, di acquisire una determinata identità proprio grazie a ciò che trovavamo nel territorio attorno a noi, con cui dovevamo intessere un qualche tipo di rapporto: con le piante e i boschi, i monti, i fiumi, i laghi e i mari ovvero con l’intero paesaggio che andava generandosi nella nostra mente proprio grazie al fatto che noi stavamo intessendo quel legame con territorio d’intorno. Un paesaggio che alla fine ci rappresentava e ci rappresenta, allo stesso modo per cui noi possiamo e sappiamo rappresentare quel paesaggio. Se le conosciamo, ovviamente.

Ecco, tutto ciò vale ancora oggi, anzi, pure più di prima. Non sapere nulla della geografia attorno a noi equivale a non sapere nulla di noi stessi. È come essere forestieri a casa propria, smarriti senza possibilità di ritrovarci, in balìa dello spazio, del tempo e della storia. Uomini senza autentica cultura umana, insomma.

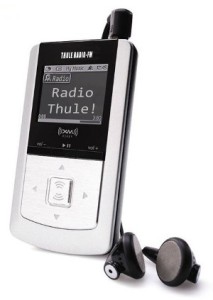

Lunedì prossimo, 20 novembre duemila17, ore 21.00, live su RCI Radio in FM e in streaming, appuntamento con la 2a puntata della stagione 2017/2018 di RADIO THULE, intitolata “Dalle stalle alle stelle”!

Lunedì prossimo, 20 novembre duemila17, ore 21.00, live su RCI Radio in FM e in streaming, appuntamento con la 2a puntata della stagione 2017/2018 di RADIO THULE, intitolata “Dalle stalle alle stelle”! Il proposito primario di “Dalle stalle alle stelle” è quello di coinvolgere quante più memorie e mani possibili per poter ricostruire il ricordo di un passato che è quasi del tutto crollato ma è tutt’oggi fondamentale per una virtuosa comprensione del presente e costruzione del futuro, coinvolgendo la popolazione del territorio a condividere testimonianze d’ogni genere, pensieri e racconti attraverso le quali avviare iniziative di concreta riscoperta di questo patrimonio storico: ricerche sul territorio, censimenti delle opere presenti, valorizzazione e conoscenza dei loro pregi attraverso eventi pubblici e una community su facebook. Un progetto, insomma, il cui valore assoluto non si limita certamente al territorio di riferimento ma diventa emblematico per qualsiasi altra zona dotata di simili peculiarità culturali nonché, e anche di più, per la gente che la abita e l’indispensabile cognizione dei tesori conservati dal territorio in cui essa vive, con tutto il loro inestimabile valore culturale.

Il proposito primario di “Dalle stalle alle stelle” è quello di coinvolgere quante più memorie e mani possibili per poter ricostruire il ricordo di un passato che è quasi del tutto crollato ma è tutt’oggi fondamentale per una virtuosa comprensione del presente e costruzione del futuro, coinvolgendo la popolazione del territorio a condividere testimonianze d’ogni genere, pensieri e racconti attraverso le quali avviare iniziative di concreta riscoperta di questo patrimonio storico: ricerche sul territorio, censimenti delle opere presenti, valorizzazione e conoscenza dei loro pregi attraverso eventi pubblici e una community su facebook. Un progetto, insomma, il cui valore assoluto non si limita certamente al territorio di riferimento ma diventa emblematico per qualsiasi altra zona dotata di simili peculiarità culturali nonché, e anche di più, per la gente che la abita e l’indispensabile cognizione dei tesori conservati dal territorio in cui essa vive, con tutto il loro inestimabile valore culturale. L’ho già affermato più volte in passato, qui e altrove, come io creda che l’eliminazione pressoché totale dell’

L’ho già affermato più volte in passato, qui e altrove, come io creda che l’eliminazione pressoché totale dell’