(Una selezione “agostana”, dunque random ma non troppo, di alcuni dei più apprezzati articoli apparsi in passato dal blog. Questo, pubblicato in origine il 30 gennaio 2014.)

Sono da sempre convinto che chiunque scelga di proporre qualcosa di sua creazione ad un pubblico, piccolo o grande che sia – scrittore, artista, cineasta… – debba necessariamente, anzi, inevitabilmente farsi domande sul senso di quanto produce (e presenta). E non soltanto, ciò, riguardo una mera questione qualitativa, che poi non può non legarsi ad un discorso soprattutto commerciale, ma anche e soprattutto riguardo al valore culturale – in accezione generale – del suo lavoro.

Sono da sempre convinto che chiunque scelga di proporre qualcosa di sua creazione ad un pubblico, piccolo o grande che sia – scrittore, artista, cineasta… – debba necessariamente, anzi, inevitabilmente farsi domande sul senso di quanto produce (e presenta). E non soltanto, ciò, riguardo una mera questione qualitativa, che poi non può non legarsi ad un discorso soprattutto commerciale, ma anche e soprattutto riguardo al valore culturale – in accezione generale – del suo lavoro.

Personalmente, proponendo io cose scritte, mi sono dunque ritrovato più volte a chiedermi cosa debba essere la letteratura, che valore, che funzione debba avere, oggi. E credo che una risposta del genere “deve far divertire chi legge” possa essere ovviamente accettabile e comprensibile ma assolutamente parziale – quantunque già il saper scrivere una storia che piaccia e diverta il lettore non è affatto cosa da poco, visto certe scempiaggini che si possono trovare sugli scaffali delle librerie, non-libri che, nel caso, possono divertite solo non-lettori!

Di recente, a farcire la personale riflessione, è giunta la lettura di questa affermazione del grande scrittore americano di science fiction Harlan Ellison:

Non so come vedete voi la mia missione di scrittore, ma per me non significa essere tenuto a riconfermare i vostri miti consolidati e i vostri pregiudizi provinciali. Il mio lavoro non è cullarvi con una falsa sensazione di bontà dell’universo. Questa meravigliosa e terribile occupazione che consiste nel ricreare il mondo in un altro modo, ogni volta nuovo e straniero, è un atto di guerriglia rivoluzionaria. Smuovo le acque. Vi do fastidio. Vi faccio colare il naso e lacrimare gli occhi.

(Da Terrori mortali, introduzione a Idrogeno e idiozia, traduzione di Umberto Rossi, postfazione di Valerio Evangelisti, collana AvantPop n.7, Fanucci Editore, 1999.)

Immediatamente, dopo aver letto queste parole, mi è tornata in mente un’altra citazione, che ricordavo legata ad una questione artistica ma che, a ben vedere, è assolutamente adatta anche all’ambito letterario qui in dissertazione:

L’arte o è plagio o è rivoluzione.

E’ di Paul Gauguin, il fondamentale pittore francese… Eppoi ne ho ricordato un’altra ancora, a sua volta validissima qui, questa volta proveniente dal cinema ovvero dal celebre regista russo Andrej Arsen’evič Tarkovskij:

L’arte si rivolge a tutti nella speranza di essere, prima di tutto, sentita, di suscitare uno sconvolgimento emotivo.

Insomma: punti di vista che in qualche modo supportano un’ottima risposta, io credo, alla suddetta domanda sul senso della letteratura, la quale sono convinto si leghi pure a doppio filo alla questione relativa alla bontà della produzione letteraria contemporanea, soprattutto nostrana ma non solo, che ho già trattato qui nel blog.

L’opera letteraria, infatti, non può limitarsi al mero intrattenimento – non deve farlo, perché nel caso verrebbe meno al proprio primario scopo culturale, o meglio socioculturale, ma deve invece riconoscersi il diritto/dovere di smuovere il pensiero, la coscienza, l’animo e lo spirito del lettore. Suo massimo risultato deve essere il saper raggiungere il più ampio pubblico possibile e, al contempo, di suscitare emozioni nel maggior numero di lettori, proprio come dice Tarkovskij – e si intende buone emozioni, quelle che restano nella mente e nell’animo e divengono energia per il pensiero, nuova consapevolezza, ampliamento, per così dire, della nostra visione e comprensione del mondo e della realtà.

L’opera letteraria di valore deve saper rivoluzionare la letteratura stessa dalla quale scaturisce, anche in minimissima parte – o deve quanto meno tentare di farlo. E’ ovvio che non tutti i libri editi possono essere dei capolavori, delle pietre miliari al punto da influenzare la produzione letteraria successiva, ma ogni singolo libro deve provare a proporre qualcosa di nuovo: nella storia, nei temi, nello stile, nel linguaggio… – in qualsiasi cosa faccia parte di esso e lo componga. Se ciò non accade, facilmente ha ragione Gauguin: si finisce per scopiazzare cose già fatte, molto probabilmente deprimendone il valore originario (come succede quasi sempre quando si imita qualcosa). Non solo, il risultato generale è anche peggiore: una massa di opere edite che si accontentano di riproporre quanto già fatto/scritto in passato non otterrà altro che una sostanziale involuzione del panorama letterario del quale fanno parte – una eventualità forse già in accadimento, dalle nostre parti.

Sia chiaro: non sto nemmeno affermando che ogni libro edito debba essere avanguardia pura o sperimentazione esasperata, e d’altro canto è cosa inevitabile che, in presenza di un libro di valore e di successo, molti altri tentino di riprodurne le sue migliori peculiarità: ma se ciò avviene perseguendo un primario fine letterario, ciò alla lunga probabilmente continuerà il processo evolutivo generale; se invece avviene per meri fini commerciali, sfruttando lo stile e la “moda” di un certo testo per produrne innumerevoli altri, quasi sicuramente ci si infilerà in un vicolo cieco dal quale uscirne risulterà a dir poco improbabile. Ribadisco: non si pretendono rivoluzioni letterarie epocali, ma quanto meno il tentativo di proporre qualcosa di nuovo, o almeno di non ordinario, non la solita minestra cotta e ricotta solo perché vende – ma che alla lunga ingozza il lettore, che di sorbirne ancora non ne vorrà più sapere.

C’è da tornare al senso stesso del mestiere di scrittore, in fondo, proprio come afferma Ellison: bisogna essere guerriglieri rivoluzionari della parola scritta, della realtà descritta e poi dal lettore letta, dunque della sua (e di noi tutti) realtà, quella effettiva. E ciò non significa stupire con effetti speciali, con narrazioni iperboliche ed eccessive: non si deve cercare il sensazionalismo – per carità, mica che pure la letteratura finisca per accodarsi all’idiozia sensazionalistica della TV e dei media generalisti! (visto che, ahinoi, già più volte è accaduto!) – si deve cercare il senso, l’essenza della realtà (pure se si scrive le storie più fantastiche che si possano immaginare) che quasi sempre è qualcosa di assolutamente rivoluzionario e sconvolgente per il solo fatto che, con uguale frequenza, ci viene tenuta nascosta, per come altrimenti da’ fastidio.

Lo scrittore è – o deve essere – colui in grado di immergersi nel corpo della realtà e delle sue cose fino a raggiungere il nucleo centrale di esse, di aprircelo, di squarciarcelo e di mettercelo davanti agli occhi e all’animo con le sue parole. Anche – lo ripeto ancora – anche quando scrive una storia leggera e divertente. La questione non è ciò che si scrive, ma come lo si scrive e perché lo si scrive: il senso dell’opera letteraria è strettamente legato al senso del lavoro di scrittura da cui è scaturita e dunque – non può essere altrimenti – al senso dell’attività letteraria che l’autore si è prefisso di perseguire e portare avanti.

Ecco, per me questa è letteratura, questo significa l’essere scrittori, ciò deve essere affinché un libro non sia paragonabile ne più ne meno a un videogioco, a un talk show televisivo o a una partita di calcio – si intendano queste cose per come vengono proposte oggi, in un modo ormai totalmente avulso dal loro senso e scopo originario e, sempre più spesso, per altri fini alquanto opinabili. Il libro è l’oggetto culturale per eccellenza, non mi stancherò mai di denotarlo: in quanto tale, se rinuncia a trasmettere buona cultura, ovvero a sollecitare il pensiero – a smuoverlo, a sconvolgerlo, a rivoluzionarlo, appunto – se perde questo suo senso fondamentale, insomma, beh, non diviene altro che una scatola vuota. E di scatole vuote in forma di libri (o presunti tali, libroidi per dirla con Gian Arturo Ferrari) le librerie già traboccano: è un caso, secondo voi, che pur con tutti ‘sti libri in circolazione, spesso esaltati come “capolavori” dai loro editori, di gente che legge ce ne sia sempre meno?

Per me no, ovvio.

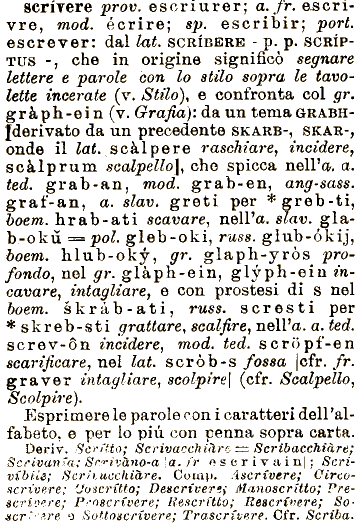

(In testa al post: particolare da René Magritte, La battaglia delle Argonne, 1959, olio su tela cm.50×61)