(Dopo vi dico, di questo testo. Ora leggete…)

(Dopo vi dico, di questo testo. Ora leggete…)

Tutto cominciò qualche tempo fa, dopo una tornata elettorale politica che si svolse nel modo più regolare possibile, con una coalizione composta da alcuni partiti che ottenne una vittoria netta, con percentuale di oltre il 45%, mentre la coalizione “avversa” ottenne poco meno del 35%; la parte di voto rimanente andò a favore di partiti e movimenti minori. Alcuni di questi contribuirono a siglare accordi politici con la coalizione vincente, in modo da stabilire una necessaria maggioranza parlamentare semplice, e quindi si poté formare un governo ed eleggere il primo ministro.

Tutto regolare, appunto, ovvero nulla di politicamente precario. Un esempio luminoso e ammirevole di democrazia – scrivevano i giornali con tutta l’enfasi di cui sapevano incomparabilmente adornarsi. Tuttavia, già da tempo tra la gente serpeggiavano al proposito considerazioni di segno diverso. “Una volta la politica era l’arte del compromesso, oggi invece è l’arte dei compromessi!” ironizzava qualcuno, ma tutto sommato l’importante era che un governo vi fosse, di qualsiasi parte, segno, idea o che altro ma vi fosse. Generava, in fondo, la stessa comoda tranquillità che fornisce la guardia giurata fuori da una banca: si potrebbe obiettare a lungo sulla sua reale efficacia in caso di rapina ma intanto c’è e va bene così, perché grazie ad essa si può credere di essere tranquilli, allo stesso modo per cui si può credere di essere in democrazia, se un governo c’è.

Ma le parole non hanno lo stesso valore per tutti, inutile rimarcarlo. Forse per alcuni un valore non ce l’hanno proprio: in effetti deve essere riconosciuto, il valore, per sussistere. Similmente, forse – e al di là di quanto tra la gente comune si diceva, ovviamente – anche per tale motivo il valore politico e non solo di alcuni esponenti del governo eletto non venne riconosciuto da altri che al programma di esso (ovvero ai relativi incarichi) si ritenevano evidentemente più consoni: nonostante una maggioranza semplice piuttosto ampia, i dissidi nell’esecutivo non tardarono a manifestarsi e a scaturire in una crisi di governo.

Vennero indette nuove elezioni ma prima si provvide, al fine di evitare questioni simili, a modificare la legge elettorale in vigore, in modo da garantire una maggiore e più proficua stabilità di governo – scrissero i giornali con immutabile ed encomiabile positività. Con la nuova legge sarebbero stati candidabili solo persone direttamente indicate dalle relative liste: persone fidate, dunque, leali e fedeli. L’elettore doveva solo votare la lista, senza più il fastidio di dover scegliere pure il candidato: avrebbe pensato a tutto la lista stessa, ovvero il partito politico di riferimento. Un’innovazione senza precedenti e democraticamente modernissima – si affrettarono a rimarcare i giornali con caratteri cubitali in testa a lunghi articoli di approfondimento, che la gente comune era invitata caldamente a leggere per evitare di borbottare come, a quanto sembrava, aveva preso a fare.

Si votò e si elesse il nuovo governo, composto per la maggior parte da amici e collaboratori di lunga data del primo ministro (cosa che qualche rara voce commentò in modo non del tutto positivo) della cui fedeltà e lealtà dubitare sarebbe stato quanto meno offensivo, sia verso il buon nome dello stesso primo ministro che verso il suo governo, il quale finalmente poteva lavorare con l’invocata stabilità politica necessaria.

Malauguratamente, il nuovo esecutivo durò poco più di un mese, travolto da inopinati litigi e imprevedibili voltafaccia. Il Presidente dovette conferire l’incarico ad un nuovo primo ministro il quale subito volle precisare che, pur nel solco dell’ottima legge elettorale poco tempo prima varata, non avrebbe commesso lo stesso errore del suo predecessore, “tanto nocivo per la stabilità politica e per il buon nome delle istituzioni” – così riportarono i media con edizioni straordinarie di grande impatto.

In effetti, il nuovo primo ministro fu di parola. Non vi era alcun “amico” o “collaboratore” in senso propriamente detto nel nuovo governo, il quale infatti era in buona sostanza composto da familiari del primo ministro, e non oltre il terzo grado di parentela. Quale miglior modo per garantire una autentica meritocrazia, quand’essa sia direttamente constatabile grazie ad un univoco e ben conosciuto ambito elettivo? Ma il tono sinceramente convinto con cui i membri del nuovo esecutivo ribadivano appena possibile tale affermazione non bastò a placare un certo malumore che prese a serpeggiare nell’opinione pubblica, convenientemente supportato da quelle parti politiche che si erano ritrovate a far parte dell’opposizione parlamentare – ovvero, che sfortunatamente non annoveravano tra le proprie fila parenti stretti del primo ministro. (Anzi: in tali fila politicamente avverse confluirono pure un paio di suoi ex collaboratori, dei quali si venne a sapere che erano l’uno un cugino di quarto grado, e l’altro solo uno zio della moglie.) Si prese a tacciare il capo del governo di nepotismo familista, ma egli ricacciò le accuse sostenendo che non vi erano nipoti nel suo governo; altri parlarono di consanguineità dittatoriale, e nuovamente egli rispose che non si poteva certo “ridurre una disciplina nobile come la politica a mera disputa sugli esame del sangue personali” – un’affermazione che impegnò intellettualmente una folta schiera di stimati analisti politici in numerosi dibattiti televisivi per diversi giorni, nel mentre che nelle strade molti cittadini, più semplicemente, ne restarono piuttosto perplessi. E a ragione, convennero poi in tanti, quando si constatò che molti dei ministri vennero eletti in base a principi meritocratici a dir poco arcani, se il titolare del dicastero della giustizia – fratello del primo ministro – aveva in corso un procedimento penale per furto aggravato, il ministro della salute gestiva un’attività di vendita di pesticidi chimici mentre il ministro dell’istruzione diramò un comunicato sui progetti del proprio dicastero intitolato “Nuovi obbietivi per una squola miliore” – e quando alcuni gli fecero pubblicamente notare la scorrettezza linguistica di tale titolo, egli rispose che “non sarebbe stata certo una b in più in una parola a rovinare un progetto così di valore!”

Il malumore serpeggiante divenne crescente polemica. Inevitabilmente e inopinatamente, dacché se alcuni quotidiani esaltavano “l’innovazione creativa di una lingua ormai troppo arcaica compiuta dal ministro”, ve ne furono altri che cavalcarono il malumore della piazza denotando l’incongruità tra parole e fatti di alcuni esponenti del governo – almeno finché le vendite dei quotidiani in oggetto, dopo il relativo aumento, non tornarono a calare, momento in cui i suddetti esponenti vennero solo considerati “qualcosa di nuovo rispetto al passato” – sic et simpliciter.

Posti tali presagi, tuttavia, il cammino del nuovo esecutivo si fece subito oltre modo irto, e a fronte delle inestinguibili e variegate proteste il primo ministro fu costretto a rassegnare le dimissioni di lì a breve.

A tal punto, con un paese per buona parte in subbuglio e una situazione politica assai frammentata dagli ultimi insuccessi istituzionali, occorreva senza alcun dubbio un governo di unità nazionale, che potesse ricomporre e riappacificare il paese nonché trovare l’accordo di tutti i partiti politici. Con trovata che i media definirono senza mezzi termini geniale, il Presidente conferì l’incarico di nuovo primo ministro a uno dei più famosi calciatori del paese, un personaggio popolarmente apprezzato che avrebbe messo a disposizione della politica tutta la propria grande esperienza agonistica e sportiva, così da far vincere al paese anche la partita più importante, quella politico-istituzionale. Con buona pace delle solite malelingue, che rimarcavano come un calciatore fosse probabilmente bravissimo a segnale un goal da trenta metri di distanza dalla porta oppure destreggiandosi in mezzo all’intera difesa avversaria, ma su che possedesse pure un’adeguata preparazione politica e diplomatica v’era inevitabilmente da porsi qualche dubbio, il primo ministro incaricato formò la nuova squadra di governo inserendovi undici altri calciatori più una lunga serie di sottosegretari – “Perché oggi la panchina lunga è importante!” disse a supporto di tale sua scelta – e conferendo gli incarichi ministeriali in base ai ruoli ricoperti sul campo di gioco: il Ministero della Difesa a un difensore, ovviamente, il Ministero delle Infrastrutture a un portiere, quello dei Trasporti a un’ala, e così via; qualche discussione si ebbe sull’assegnazione del Ministero della Giustizia a un libero, in ogni caso il nuovo governo venne finalmente varato.

Durò due giorni, ovvero fino a qualche attimo dopo la cerimonia di insediamento, quando in base al protocollo si invitarono i ministri appena eletti a riunirsi per la prima volta nel gabinetto di governo, e le televisioni di mezzo mondo ripresero l’inopinata e obbiettivamente indecorosa scena di due dozzine di individui in doppiopetto che cercarono di infilarsi tutti insieme, spintonando e imprecando, nei bagni della sala in cui si era svolta la cerimonia. Un luogo, qualcuno commentò subito dopo, peraltro consono agli individui suddetti; di contro, dai media scaturì sull’accaduto un silenzio pressoché totale.

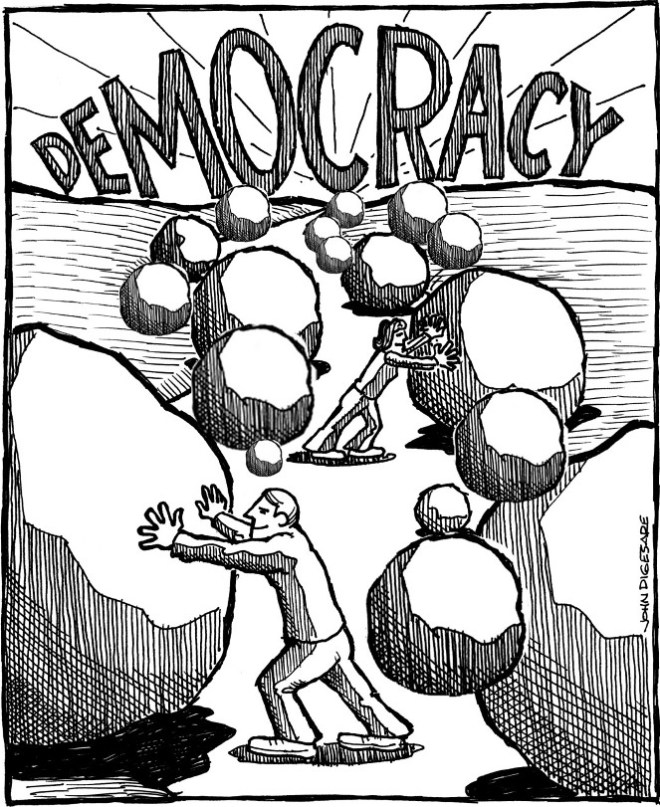

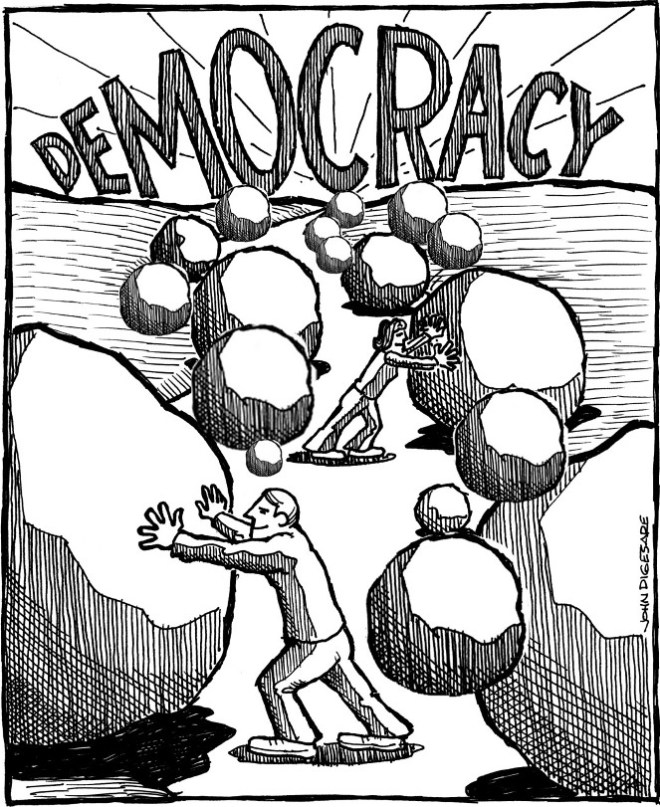

Il paese, a tal punto, viveva una impasse politica e istituzionale a dir poco seria. C’era bisogno di una scossa, un cambiamento radicale con il quale si potesse nuovamente garantire sia l’esercizio democratico del voto da parte dei cittadini, sia la migliore e più proficua governabilità del paese stesso. Il tutto, tennero a precisare con fermezza le più alte cariche dello stato, utilizzando gli strumenti legislativi vigenti, unici a rappresentare pienamente un concetto sano di democrazia e, parimenti, a spegnere sul nascere qualsiasi impulso antidemocratico e sovversivo che le piazze in subbuglio potevano generare. Su diretta indicazione dei partiti politici – a loro volta “rappresentanti compiuti del più alto concetto di democrazia”, come asserirono i loro leader con frequenza che, grazie alla stampa, divenne degna di una eco d’un coro lirico nel Grand Canyon – venne formata una commissione di saggi, ovvero eminenti esperti di diritto costituzionale e parlamentare, la quale dopo svariate consultazioni con i suddetti leader politici e alcuni giorni di solenne dibattimento a porte chiuse, formulò una proposta che subitamente alcuni quotidiani giudicarono geniale ancor prima che fosse resa pubblica, peraltro generando in molti cittadini un déjà vu che non prometteva nulla di buono.

In buona sostanza, la commissione dei saggi propose una radicale modifica alla legge elettorale, che sarebbe variata nel seguente modo: si sarebbe tornati a breve alle urne, garantendo ai cittadini l’esercizio del voto, e i risultati dello stesso sarebbero poi stati vagliati e analizzati da una commissione elettorale che ne avrebbe giudicato la bontà ovvero la problematicità, in tal caso componendo il parlamento e le relative maggioranze di governo indipendentemente dai risultati del voto. In questo modo si sarebbe potuto conseguire un equilibrio politico-parlamentare adeguato alla formazione e al supporto di un governo stabile eliminando il pericolo di un eventuale risultato elettorale poco determinate e dunque destabilizzante; nel contempo i cittadini avrebbero potuto esercitare come sempre l’attività di voto, recandosi alle urne, scegliendo le liste da sostenere e votando, soddisfacendo il diritto democratico (così si affermò) e la tranquillità sociale che ne è sempre derivata.

Fu una soluzione indubbiamente notevole, una vera e propria cerchiatura del quadrato per come sapeva smussare qualsiasi possibile angolo ovvero ostacolo alla gestione politica del paese; inoltre, a ben vedere e posta la realtà dei fatti, sanciva ciò che ormai da parecchio tempo era divenuto il diritto di voto popolare, dacché a molta parte dei cittadini ciò che importava in primis era l’esercizio in sé, il recarsi al seggio, il compiere i tradizionali e suggestivi gesti del voto. Era il partecipare a questo rito collettivo istituzionale così piacevolmente democratico, che permetteva agli elettori di sentirsi parte del paese, della sua vita politica, che donava la sensazione concreta di vivere in democrazia, appunto. Tutto il resto, poi, non contava molto, “in fondo i politici fanno sempre quello che vogliono” chiosavano molti con un misto di rassegnazione e indifferenza. Però votavano sistematicamente, questi, e si sentivano la coscienza a posto. Era un po’ come il recarsi con regolarità alla messa della domenica e, per questo, sentirsi buoni credenti: non faceva nulla se poi, appena usciti dalla chiesa, non si sapesse nemmeno qualche fosse il brano delle sacre scritture letto o cosa il parroco avesse detto nell’omelia. L’importante era aver osservato l’impegno, esserci stato, in chiesa, e magari essersi fatto notare dai presenti in essa – il tutto con l’approvazione del parroco stesso e dell’istituzione rappresentata.

“Ma così votare non serve più a niente!” presero tuttavia a contestare alcuni, ed altri si spinsero addirittura a parlare di “colpo di stato”. Certi intellettuali, addirittura, citarono chissà quale loro obliato predecessore il quale avrebbe affermato che “l’unica differenza tra la dittatura e la democrazia è che nella prima non ti fanno perdere tempo a votare” – ma d’altro canto è noto che agli intellettuali piace molto atteggiarsi a categorici bastian contrari, dacché se tali non apparissero si potrebbe facilmente mettere in dubbio la celebrata vivacità del loro intelletto.

(Ecco: questo che avete appena finito di leggere è un racconto inedito, tratto da una raccolta che ugualmente tale – cioè inedita – forse lo rimarrà ancora per molto tempo, se non per sempre. Perché si scrive una cosa, poi se ne scrive un’altra e un’altra ancora, quindi una di quelle diventa “preponderante” – il che non vuol dire automaticamente che sia la migliore, semmai è quella, per così dire, più nelle proprie corde di quel dato momento, e che finisce sul tavolo dell’editore. Per ciò, tutto il resto di compiutamente scritto al contempo finisce per rimanere nel classico cassetto, in attesa che un altro momento giunga, più consono, più propizio, o soltanto così creduto per chissà quale intuito, e chissà se giusto, quell’intuito, ovvero vacuo e ingenuo…

Beh, in ogni caso, spero vi sia piaciuto.)

Il Boss picchiettava nervosamente le dita della mano sul grande tavolo di legno grezzo, nascondendo occhi certamente torvi dietro i soliti occhiali neri. Quando la porta si spalancò e il sicario vi comparì, le dita si contrassero in modo che ricordassero degli artigli pronti a ghermire. Parlò seccamente.

Il Boss picchiettava nervosamente le dita della mano sul grande tavolo di legno grezzo, nascondendo occhi certamente torvi dietro i soliti occhiali neri. Quando la porta si spalancò e il sicario vi comparì, le dita si contrassero in modo che ricordassero degli artigli pronti a ghermire. Parlò seccamente. Di tutte le invenzioni mai concepite dall’avanzatissima tecnologia sviluppatasi sul pianeta, frutto di centinaia di secoli di progresso, sviluppo, avanzamento scientifico di una civiltà tra le più evolute dell’Universo, quella era di gran lunga la più strabiliante e incredibile. Eppure, in principio non aveva destato un così gran clamore; certo, la notizia aveva riscosso un cospicuo interesse, ma come spesso succede per ogni novità, quand’anche geniale e rivoluzionaria, molti si erano dichiarati increduli, diffidenti: troppo innovativa, troppo diversa dalla tecnologia corrente, così basata su un’idea totalmente inedita! Il mondo, insomma, sembrava non rendersene conto, proseguendo l’abituale modus vivendi: i traffici stellari continuavano, le astronavi da trasporto intergalattiche volavano come ogni giorno, quelle interdimensionali non sentivano di colpo superata la loro modernissima tecnologia, così come non pareva cambiata la vita dei loro equipaggi, delle rispettive famiglie o di alcun altro che, appunto, pensava fosse così inaudito un oggetto come quello – anche di fronte alle pur fantastiche astronavi superluminari di nuovissima generazione. Eppoi, a quel tempo in cui viaggi di miliardi di anni luce compiuti in pochi giorni erano eventi del tutto ordinari, com’erano concepibili spostamenti di, viceversa, pochi chilometri in tante ore? E senza nemmeno il supporto dei megamputer planetari, o dei più recenti e potenti Sintocerebri?! Cose del tutto inopinate, insomma!

Di tutte le invenzioni mai concepite dall’avanzatissima tecnologia sviluppatasi sul pianeta, frutto di centinaia di secoli di progresso, sviluppo, avanzamento scientifico di una civiltà tra le più evolute dell’Universo, quella era di gran lunga la più strabiliante e incredibile. Eppure, in principio non aveva destato un così gran clamore; certo, la notizia aveva riscosso un cospicuo interesse, ma come spesso succede per ogni novità, quand’anche geniale e rivoluzionaria, molti si erano dichiarati increduli, diffidenti: troppo innovativa, troppo diversa dalla tecnologia corrente, così basata su un’idea totalmente inedita! Il mondo, insomma, sembrava non rendersene conto, proseguendo l’abituale modus vivendi: i traffici stellari continuavano, le astronavi da trasporto intergalattiche volavano come ogni giorno, quelle interdimensionali non sentivano di colpo superata la loro modernissima tecnologia, così come non pareva cambiata la vita dei loro equipaggi, delle rispettive famiglie o di alcun altro che, appunto, pensava fosse così inaudito un oggetto come quello – anche di fronte alle pur fantastiche astronavi superluminari di nuovissima generazione. Eppoi, a quel tempo in cui viaggi di miliardi di anni luce compiuti in pochi giorni erano eventi del tutto ordinari, com’erano concepibili spostamenti di, viceversa, pochi chilometri in tante ore? E senza nemmeno il supporto dei megamputer planetari, o dei più recenti e potenti Sintocerebri?! Cose del tutto inopinate, insomma!