“Consideriamo la nostra scemenza:

fatti non saremmo a viver come bruti,

ma perseguitiamo virtute e canoscenza.”

Di questo passo, a breve dovremo veramente pensare di rivedere quel celeberrimo passaggio del canto XXVI dell’Inferno di Dante, più o meno come ho fatto io lì sopra. Almeno, stando a quanto rivela il Rapporto 2015 di Federculture sui consumi culturali, pubblicato qualche giorno fa: un quinto degli italiani non partecipa ad alcuna attività culturale, e rispetto all’anno scorso ci sono 820 mila italiani in più che non hanno letto un libro né sono mai andati in un anno al cinema, a teatro, a una mostra o altre di culturalmente simile. Se nel 2010 erano il 15,2%, oggi l’astensione complessiva dalle attività culturali raggiunge il 19,3%, con picchi che al Sud arrivano ad un preoccupante 30% – se ne parla ad esempio qui.

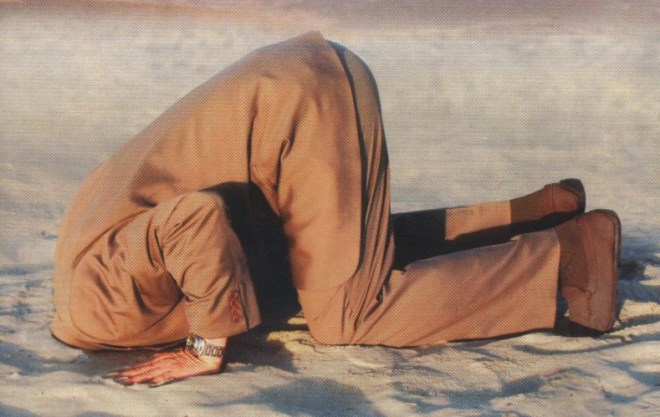

Il rapporto d’altro canto segnala anche (fortunatamente!) qualche dato positivo, come ad esempio l’aumento, dopo parecchi anni di calo, della spesa per la cultura delle famiglie, che segna un +2% di cui +2,2% di spesa per concerti e teatro e +5,8% per siti archeologici e monumenti. Ma siccome noi italiani non possiamo troppo abituarci alle cose buone e positive (vedi la terzina dantesca remixata lì sopra), il dato sull’aumento della spesa per la cultura degli italiani viene drammaticamente controbilanciato dal calo sempre più terribile degli investimenti istituzionali, nel comparto culturale: il bilancio del Mibact rappresenta ancora solo lo 0,13% del PIL, le erogazioni liberali diminuiscono del 19% e gli interventi delle fondazioni bancarie del 12%. Sono in difficoltà anche le aziende culturali: tra il 2008 e il 2014 sono diminuiti del 28,3% i contributi pubblici e del 24,1% quelli privati ed è di conseguenza calata la produzione del 7,5% – se ne parla qui. E giusto per darci una bella mazzata finale, si può pure denotare che se il bilancio del Mibact rappresenta solo un desolante 0,13% del PIL, pari al 0,19% del bilancio dello stato, presso i cugini francesi arriva complessivamente a sfiorare il 20%. Venti-per-cento del bilancio statale: non è un caso, dunque, che la Francia sia visitata da un numero doppio di turisti rispetto all’Italia – la quale offrirebbe un’infinità di luoghi culturali e artistici in più rispetto ai cugini transalpini – e che parimenti il nostro paese è valutato soltanto al 79esimo posto per la misura con cui le sue istituzioni ritengono prioritaria l’industria turistica (vedi qui). In buona sostanza, siamo come un viandante disperso nel deserto che, pur essendo circondato da ricche e rigogliose oasi che lo farebbero non solo sopravvivere ma prosperare floridamente, continua a cibarsi di sola sabbia, soffocandosi inesorabilmente e segnandosi da sé la più infausta sorte, ecco.

Bene (si fa per dire!), posti i dati sopra esposti, non si può non considerare che una tale situazione non abbia pure ricadute socio-politiche, ancor più dacché stiamo parlando del paese con la maggior ricchezza culturale del mondo – un paese che di contro stenta a risollevarsi da una crisi che non è solo economica, finanziaria e industriale e che, per dirla tutta, dovremmo pure smettere di chiamare “crisi”: è la realtà, la nostra triste realtà attuale, punto. E non si può non congetturare – retoricamente, populisticamente, malignamente, dite ciò che volete ma per me è così – che dietro una così evidente e letale ottusità istituzionale nella (non) gestione della cultura non vi sia una precisa volontà di soffocamento dell’identità culturale nazionale, una strategia mirata – quantunque basata su una terrificante ignoranza delle classi dirigenti del paese, se vogliamo – per allontanare gli italiani dal loro patrimonio culturale per indirizzarli altrove – nei centri commerciali o davanti alle TV o chissà dove, fate voi.

Posto, lo ribadisco di nuovo, quanto l’Italia possiede in tesori culturali, e quanto tali tesori potrebbero tramutarsi in tesoro vero, in punti di PIL, in ricchezza diffusa, in floridezza economica a cascata, arrivo a pensare che quello in corso ai danni della cultura sia un vero e proprio colpo di stato, mosso da una élite di micidiali ignoranti crapuloni che, in unione ad altre azioni antisociali, ha sostanzialmente deciso di svendere il paese, deprimendolo fino a vanificare il valore di cultura, identità, creatività, sapere diffuso, senso civico, civiltà.

Non so altrimenti cos’altro pensare, di una così paradossale e sconcertante situazione culturale nazionale. Ma so che solo noi cittadini, singoli individui, comunità sociali, possiamo contrastare tale degrado. Dalla politica non possiamo più aspettarci nulla di buono, ergo dobbiamo fare da noi fin dalle più minime azioni – la prima che mi viene in mente? Beh, ad esempio spegnere la TV. Aziona minuscola tanto quanto sovversiva e devastante, per quei soggetti dominanti di cui ho detto poc’anzi. Non è certo un cambiamento che può avvenire dall’oggi al domani, purtroppo, quello di cui abbiamo un disperato bisogno, ma senza dubbio su di esso si fonda il futuro del paese e di noi tutti ovvero una scelta precisa: tra civiltà o imbarbarimento definitivo. Consideriamo la nostra sCemenza attuale, insomma, e vediamo di tornare quanto prima a seguir virtute e canoscenza, non a perseguitarle.