Ogni volta che salgo sul Monte San Primo, per me, è un po’ come tornare a scuola. A quella dell’età più allegra, la scuola elementare come si chiamava allora.

Ogni volta che salgo sul Monte San Primo, per me, è un po’ come tornare a scuola. A quella dell’età più allegra, la scuola elementare come si chiamava allora.

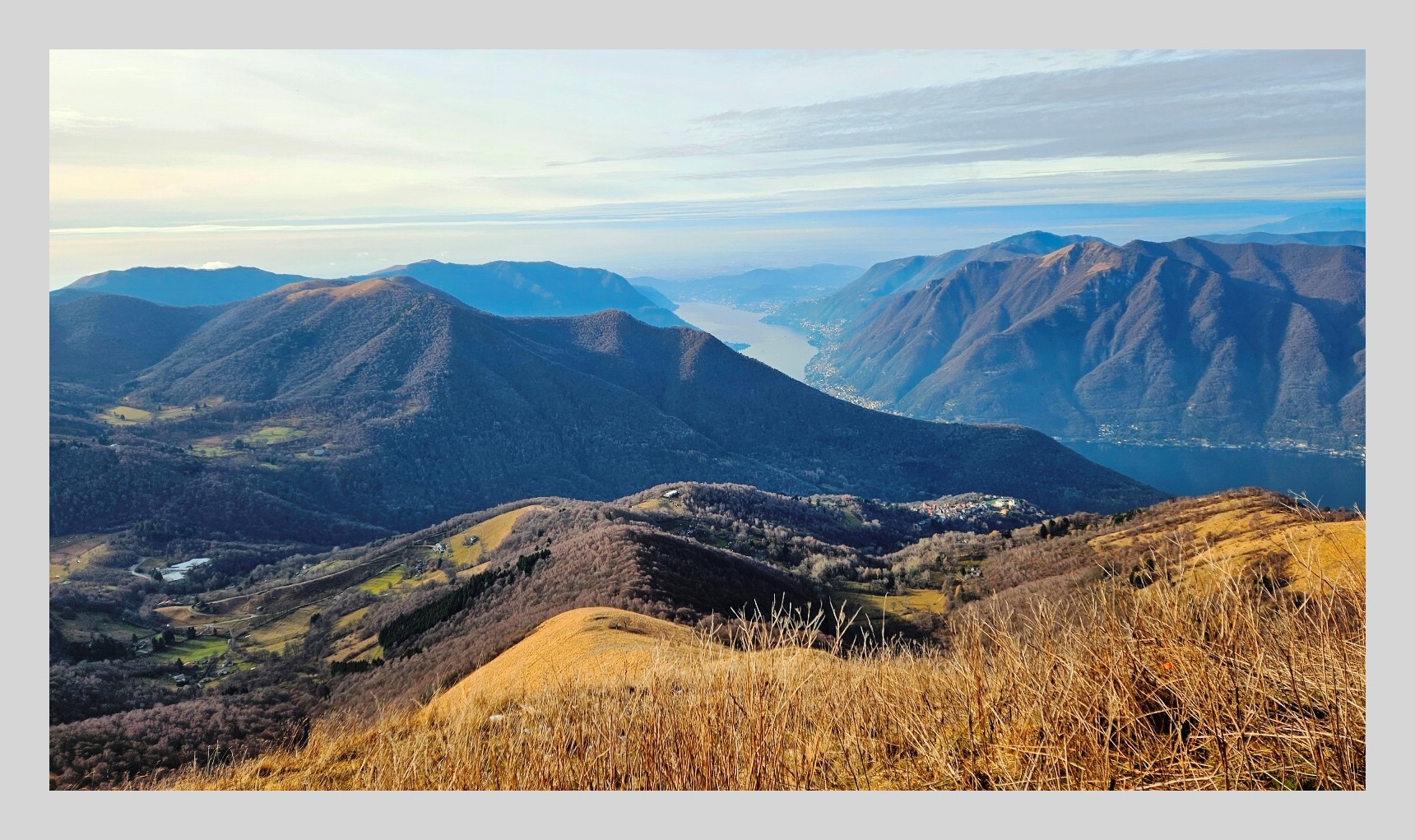

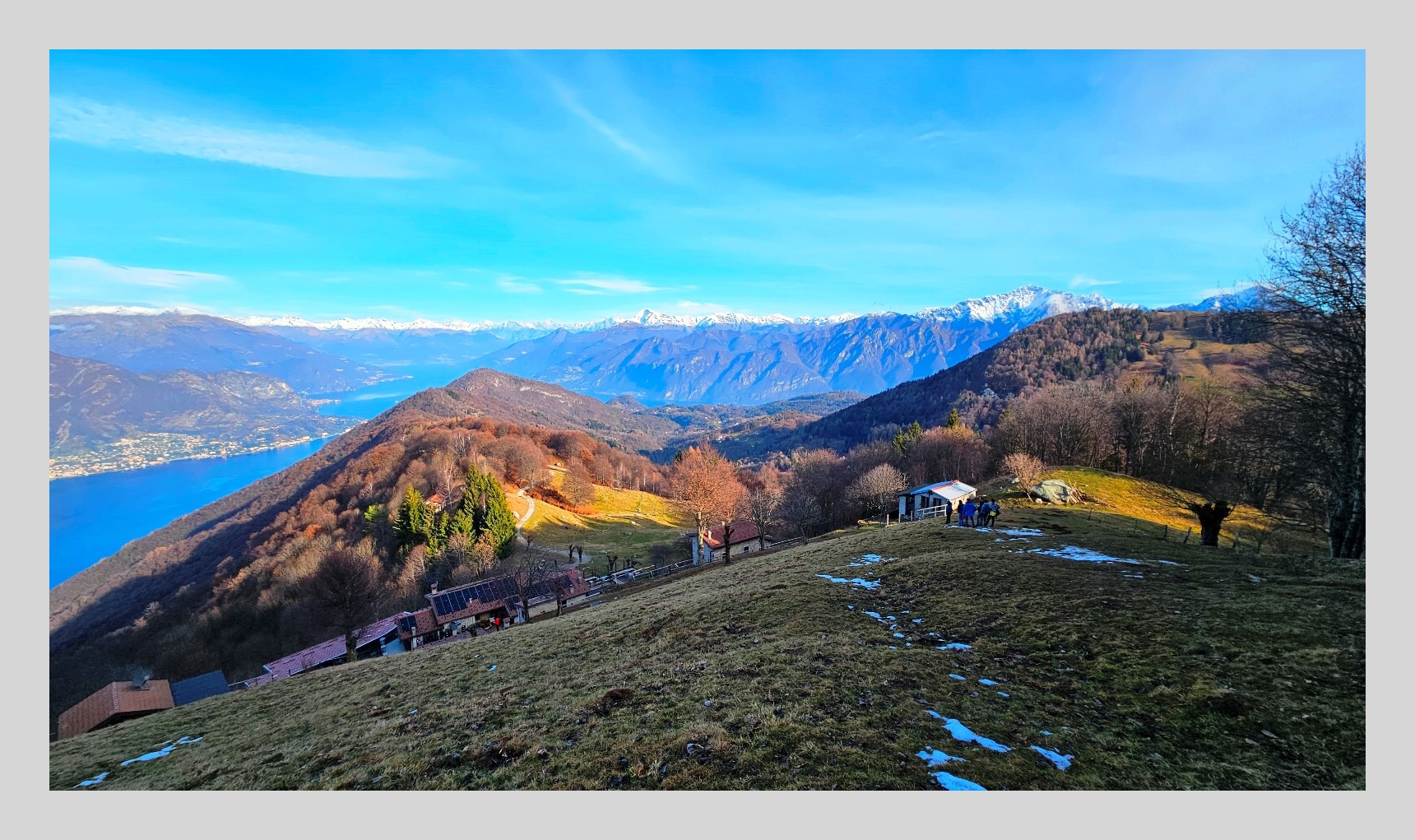

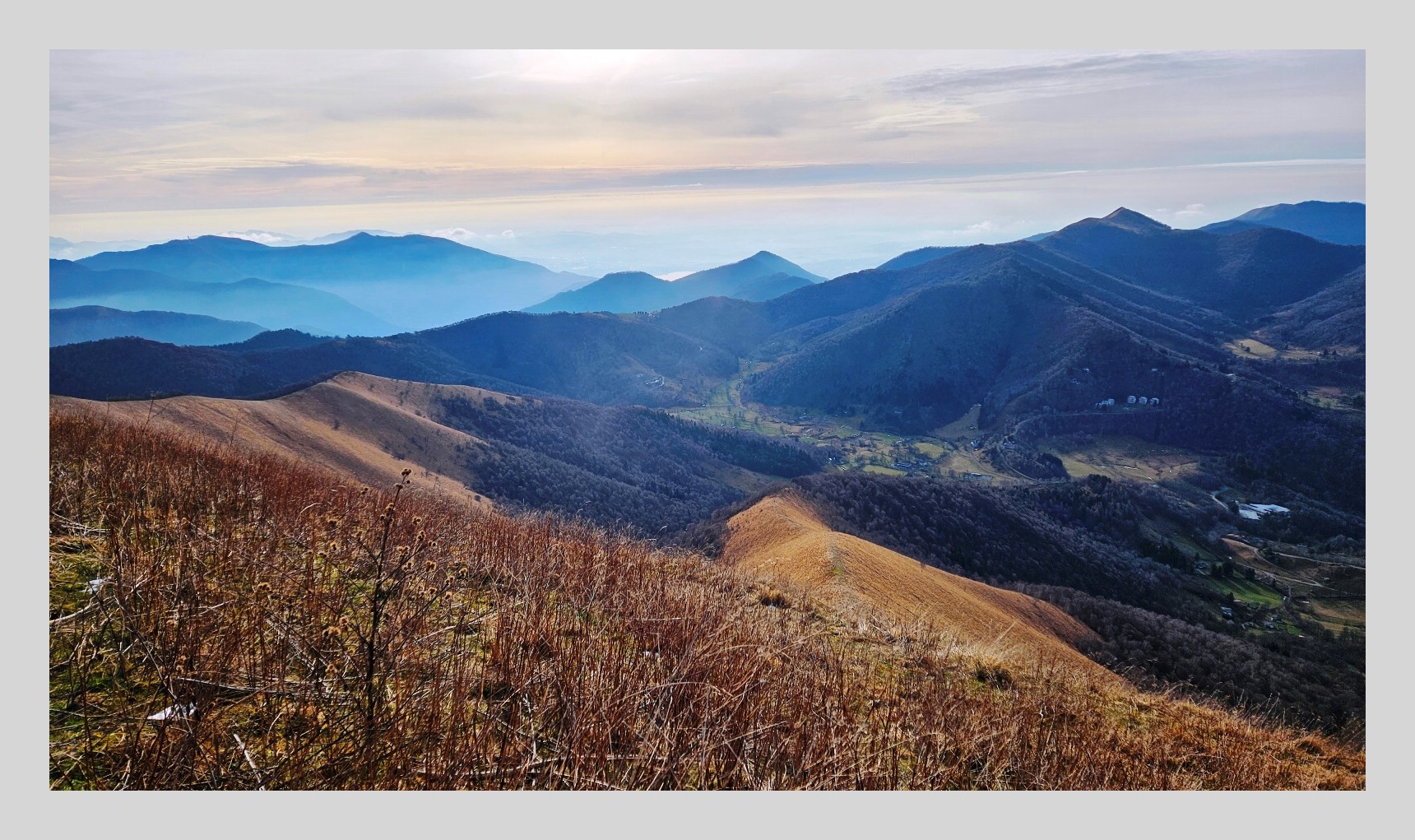

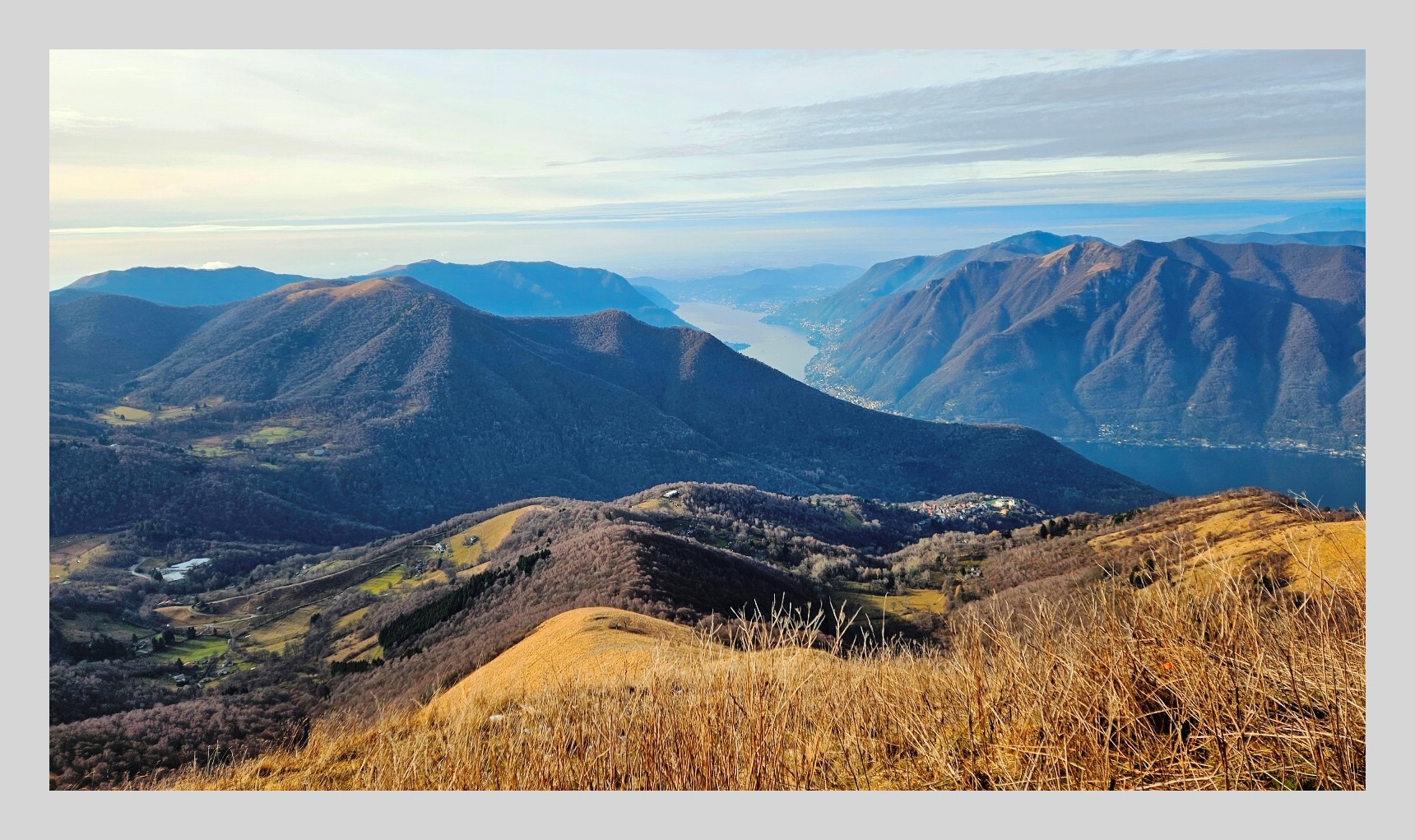

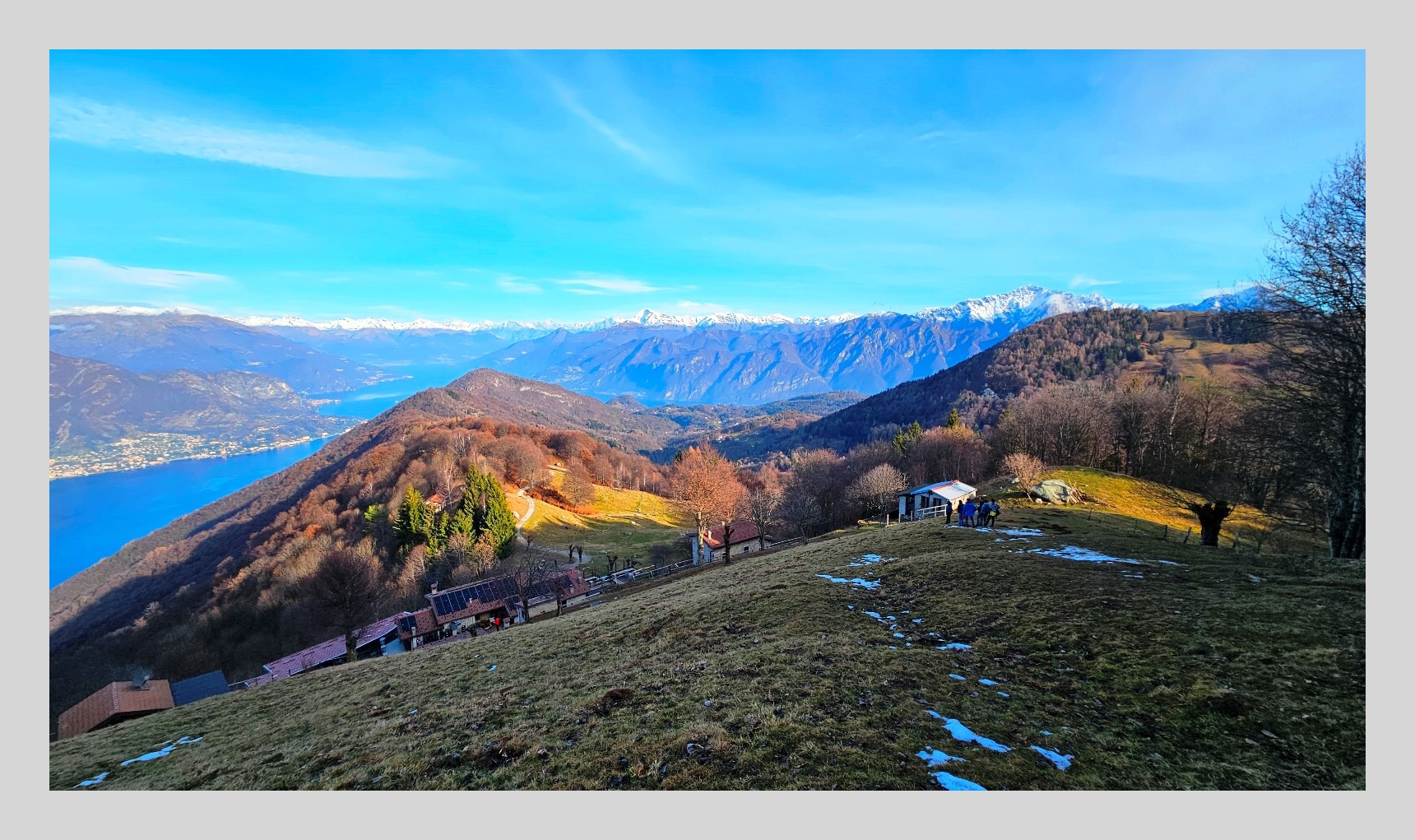

E allora, in quella scuola elementare di quando ero bambino, si studiava ancora la geografia (sia sempre maledetto chi decise di toglierla dai programmi scolastici), e avevo un libro di testo che tra le sue illustrazioni, in un capitolo sulla Lombardia o sui laghi alpini, non ricordo, ne aveva una con la celeberrima veduta del Lago di Como dalla vetta del Monte San Primo. Esattamente la stessa che ho rifatto io qualche giorno fa, tornando lassù, e che vedete lì sopra.

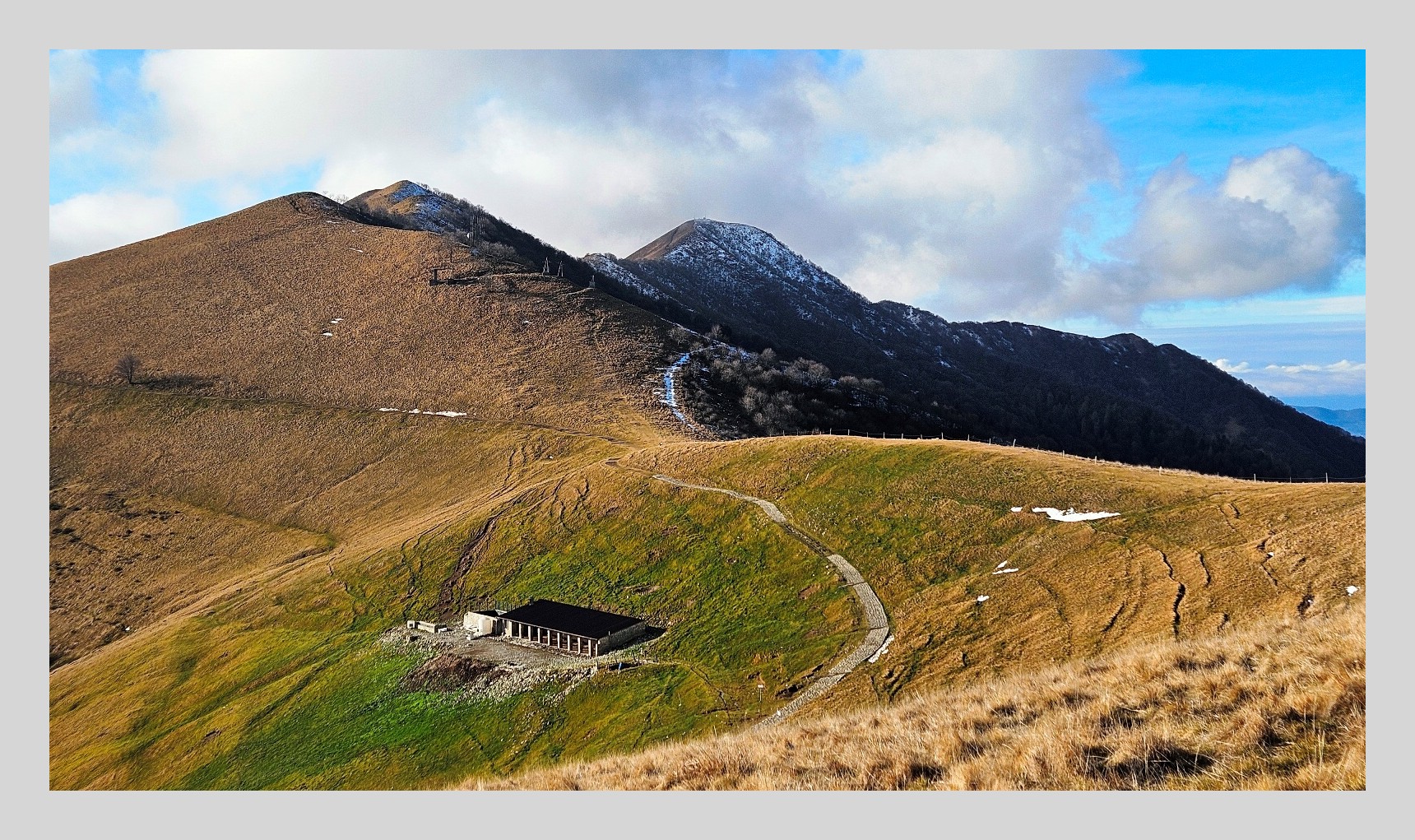

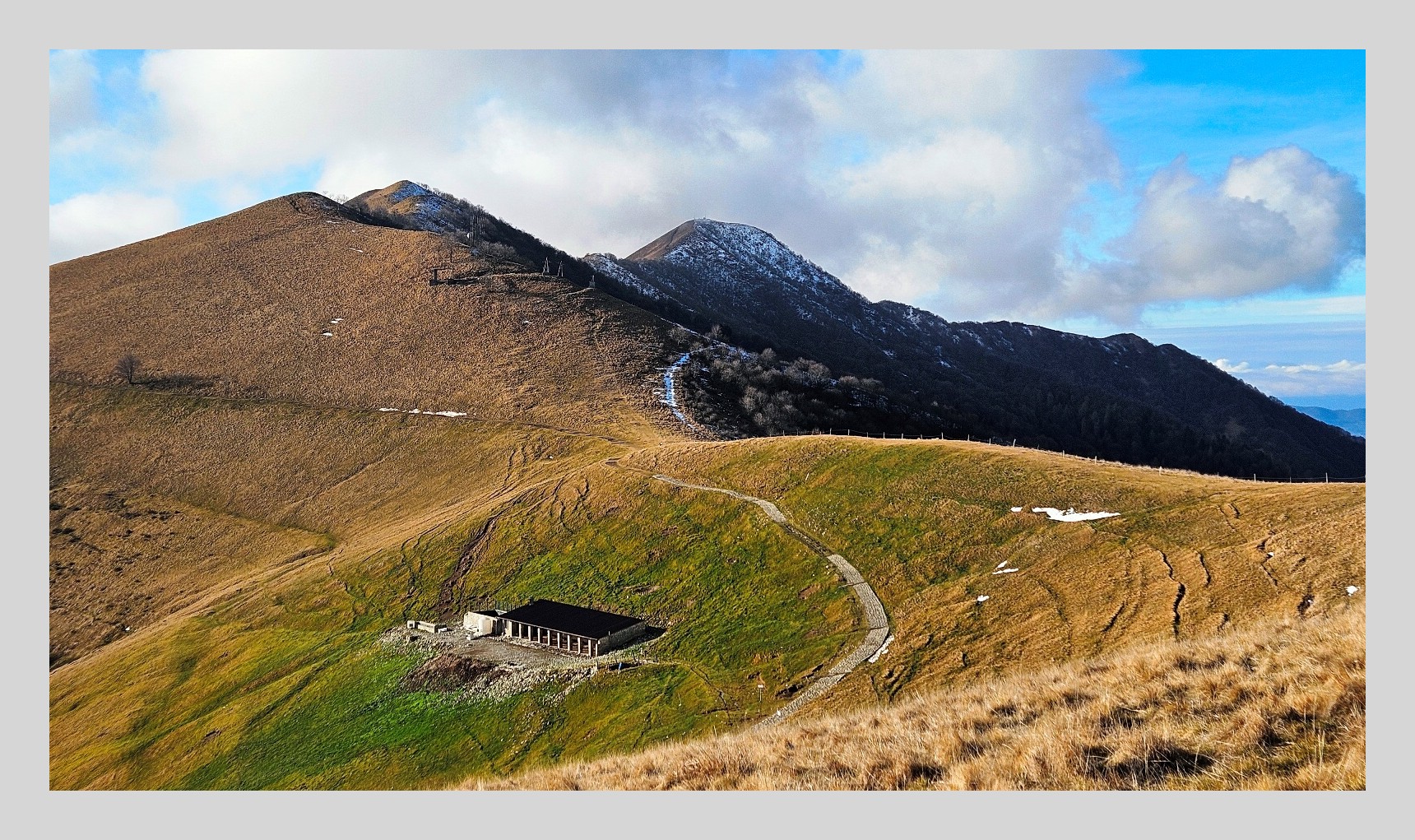

Ma tornandoci, sul San Primo (per la cronaca, stavolta l’ho fatto traversandolo per due volte, partendo dal Pian del Tivano e salendo in vetta per la cresta sudovest, poi scendendo dalla nord all’Alpe delle Ville e al Parco San Primo, risalendo a Terrabiotta e al Monte Ponciv e ridiscendendo al Pian del Tivano dall’Alpe Spessola e dall’Alpetto di Torno), mi sono reso conto che in effetti lassù è un po’ come tornare a scuola anche per tanti altri motivi, ancora più validi di quello sedimentato nella memoria personale.

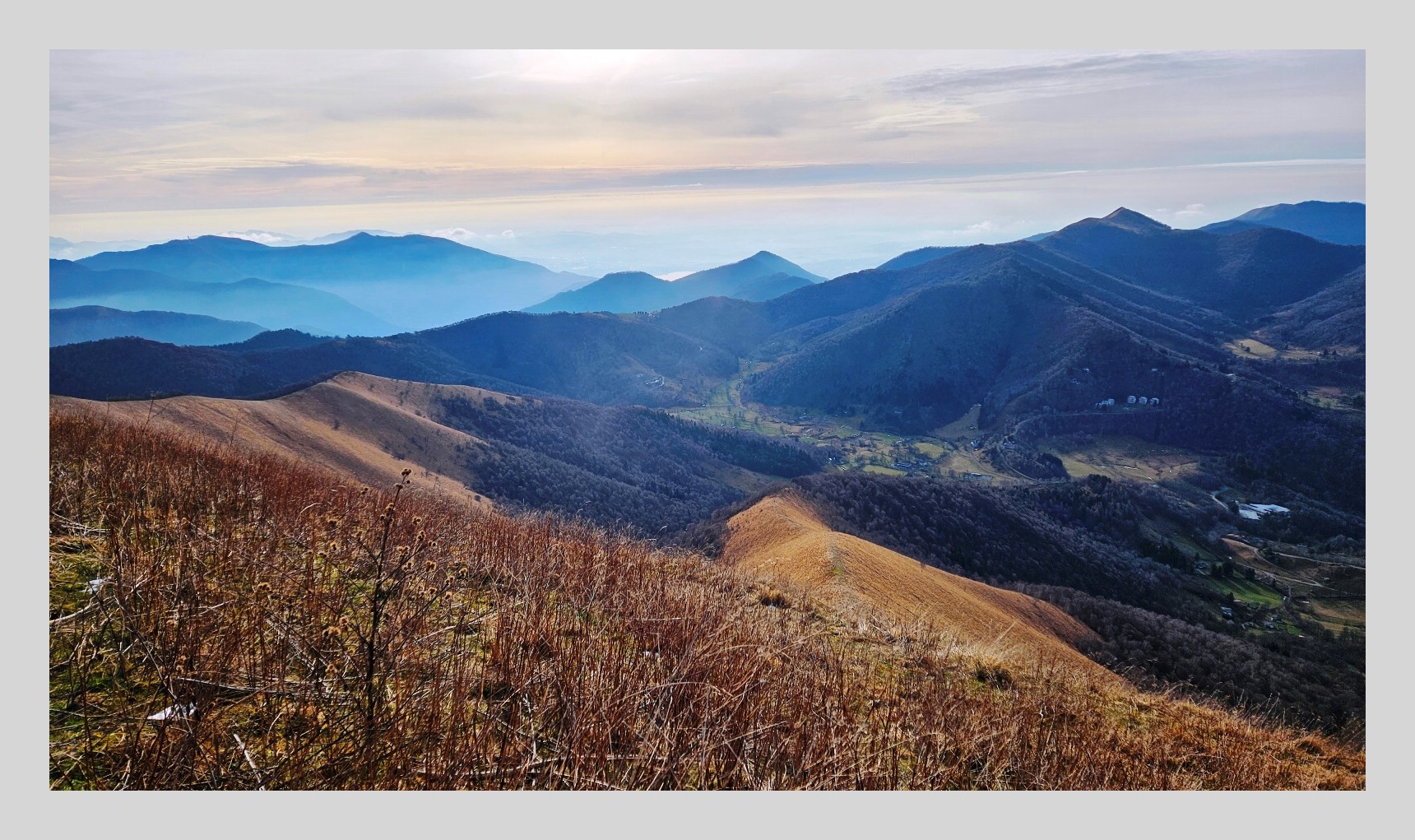

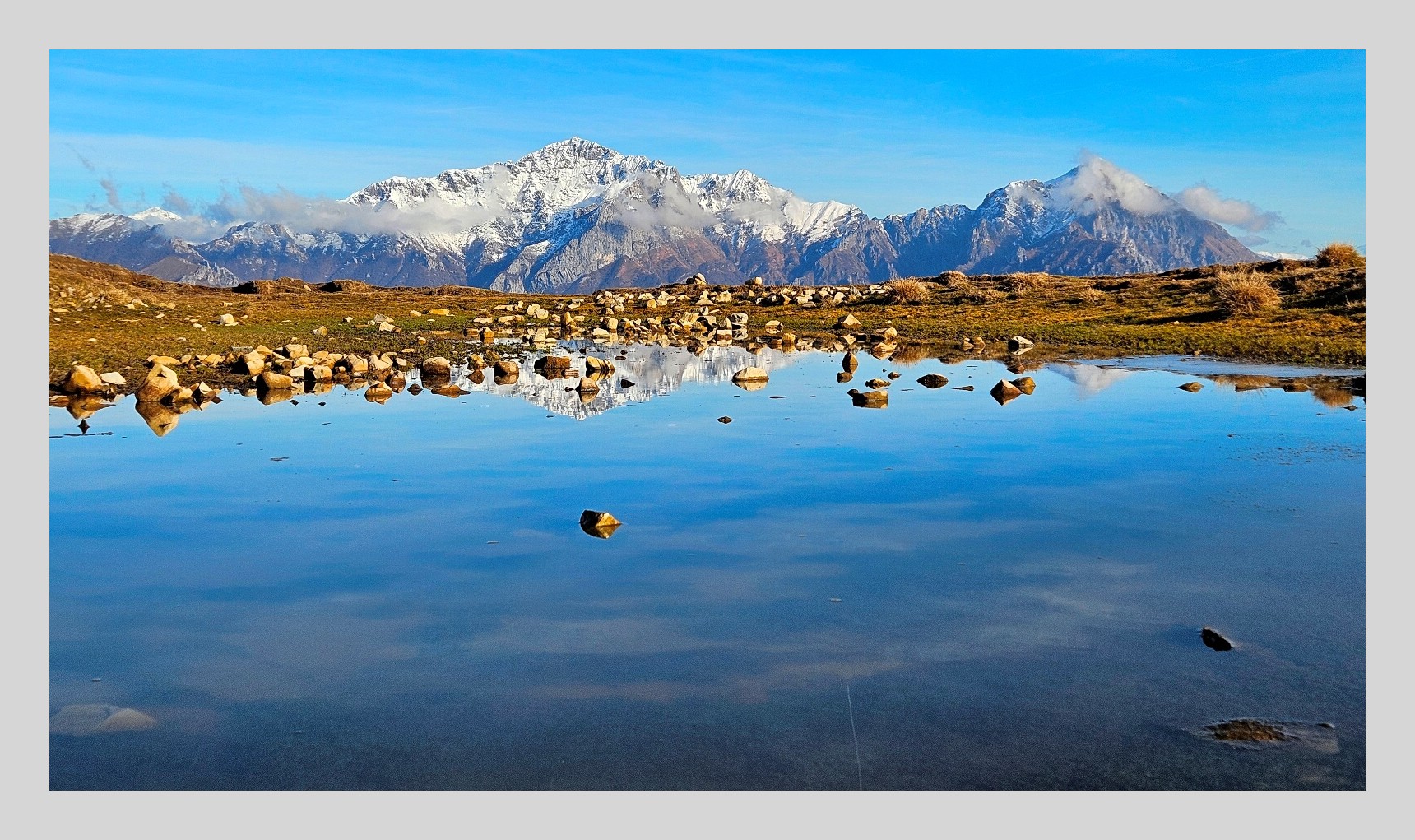

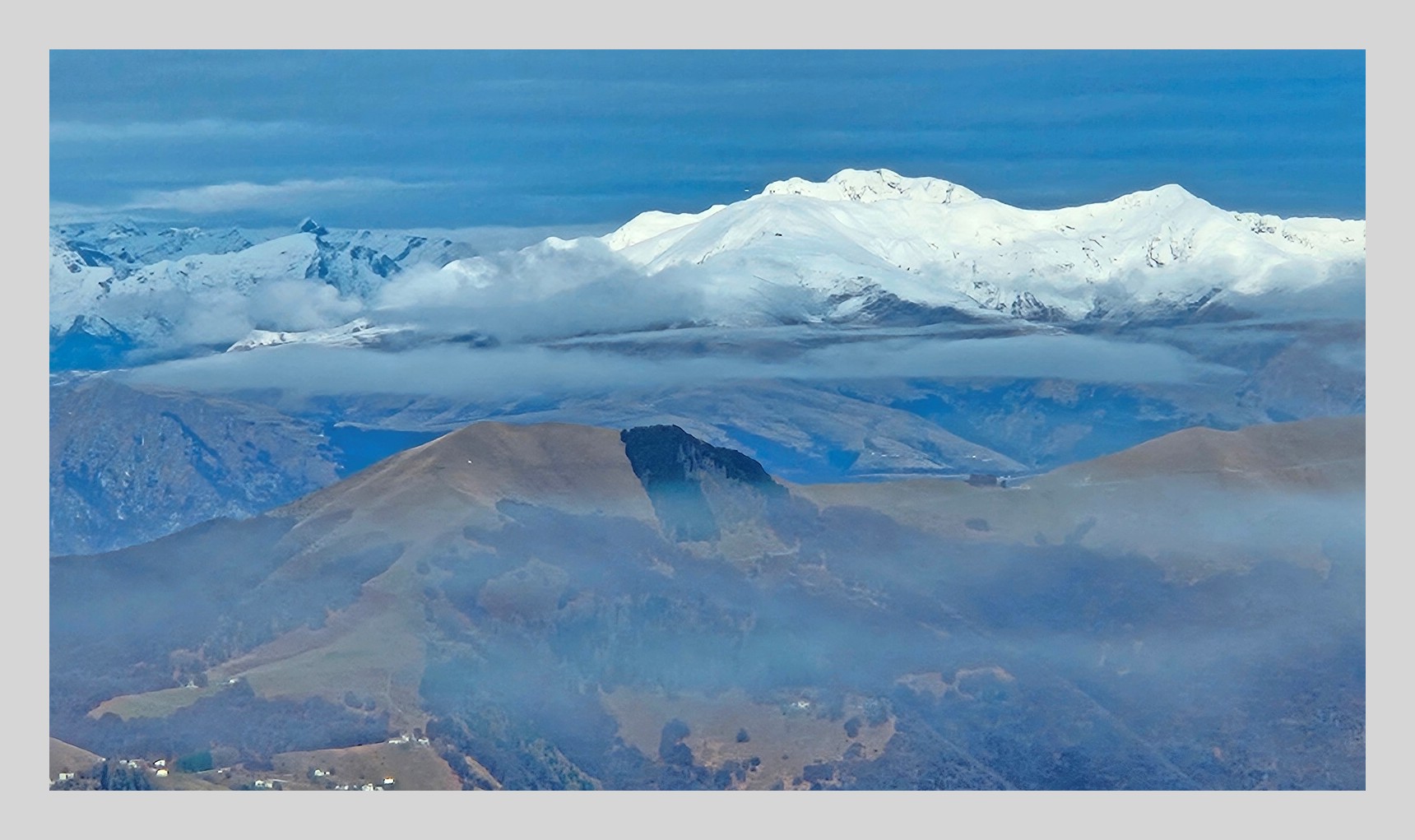

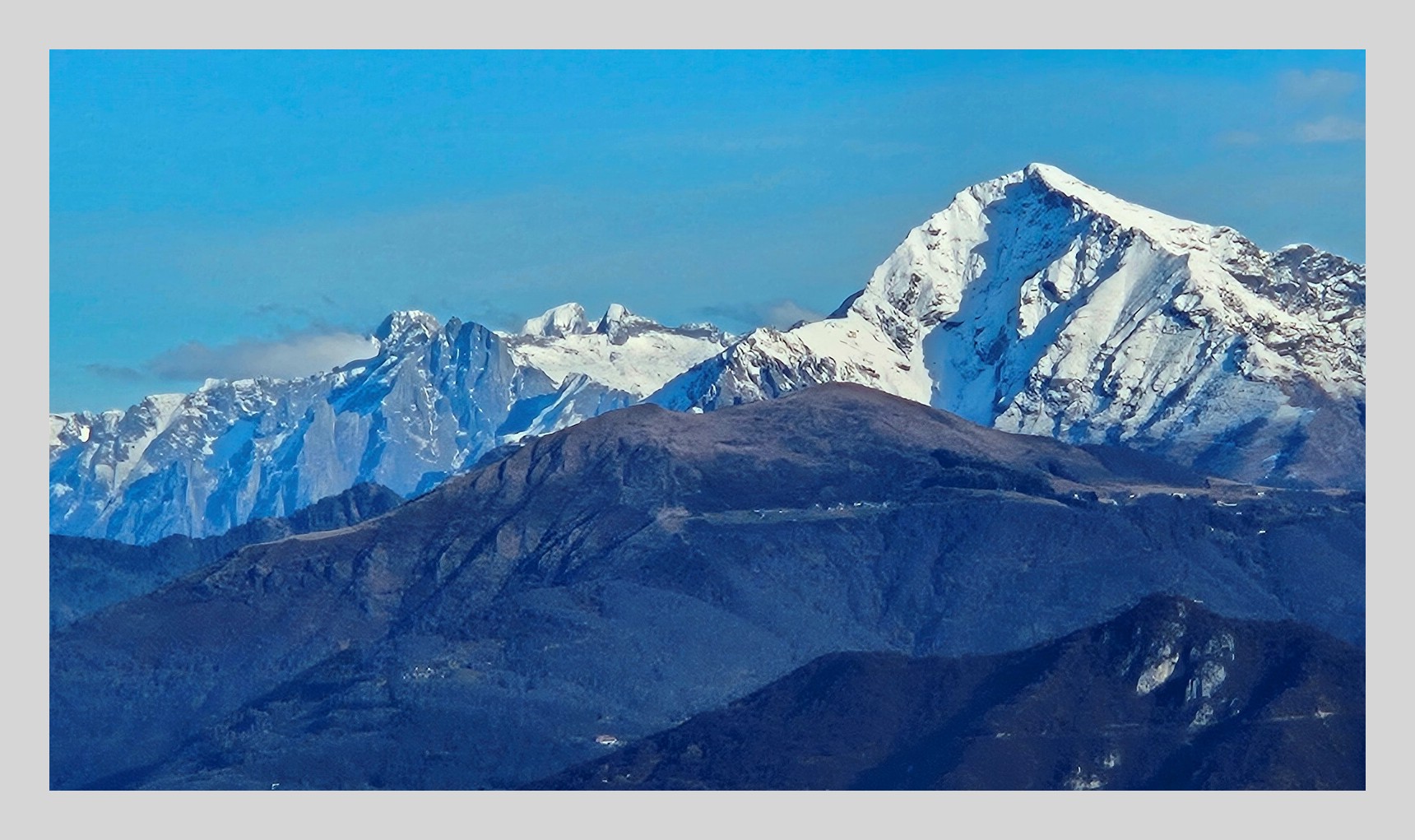

Sul San Primo, innanzi tutto, si torna a scuola di bellezza: una bellezza assoluta, come solo la visione da lassù del mondo può donare, ancor più in forza della prominenza e del particolare isolamento del Monte che, senza raggiungere altitudini così elevate, regala una veduta panoramica a trecentosessanta gradi che molte vette ben più alte non possono offrire. Per di più, sempre grazie alla geomorfologia del San Primo, marcatore referenziale assoluto per tutto il territorio lariano, suscitando la vivida e affascinante impressione di essere proprio al centro del vastissimo panorama, nel punto attorno al quale quel pezzo di mondo si sviluppa con tutte le proprie innumerevoli forme e con tutto ciò che vi sta dentro, di naturale e di antropico.

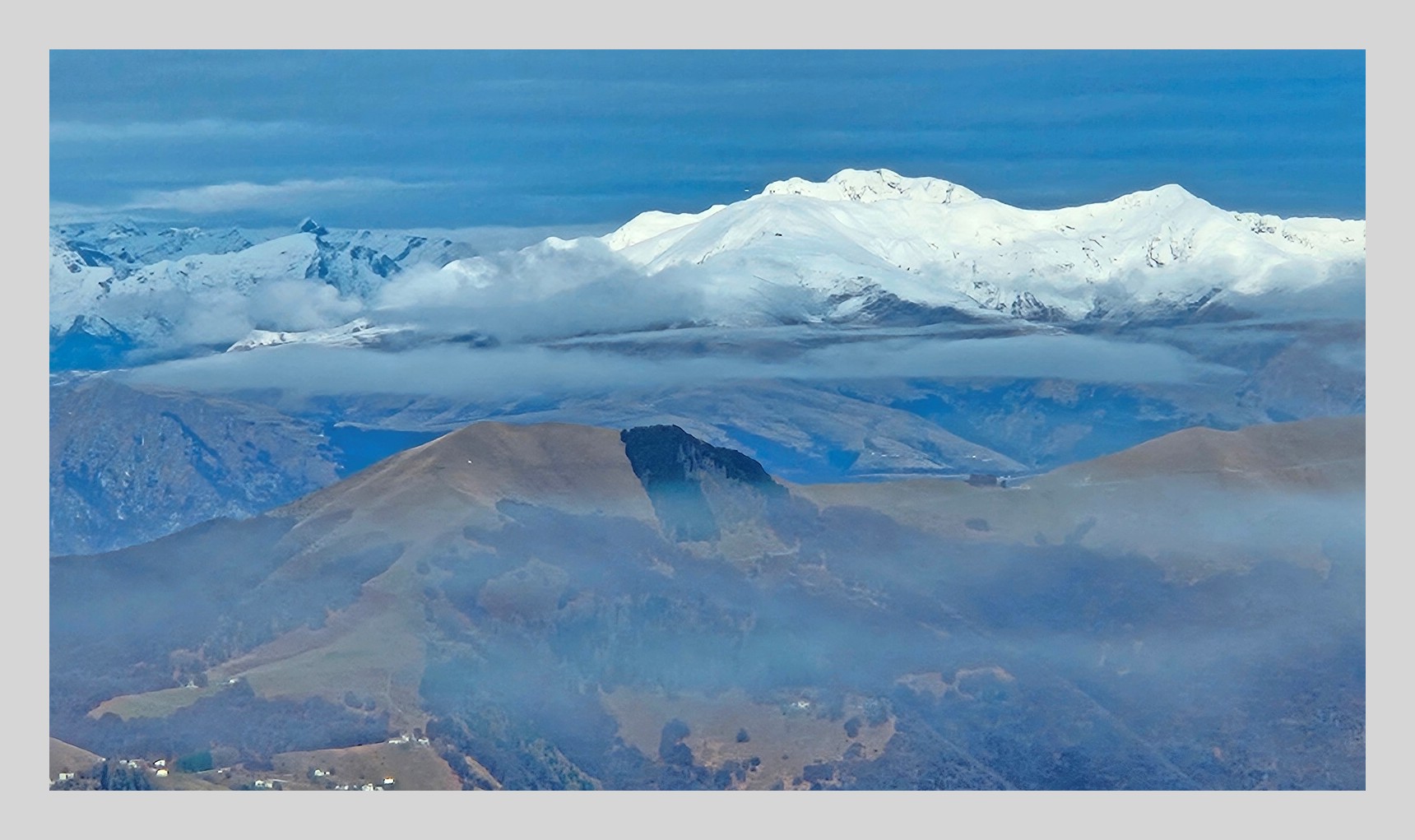

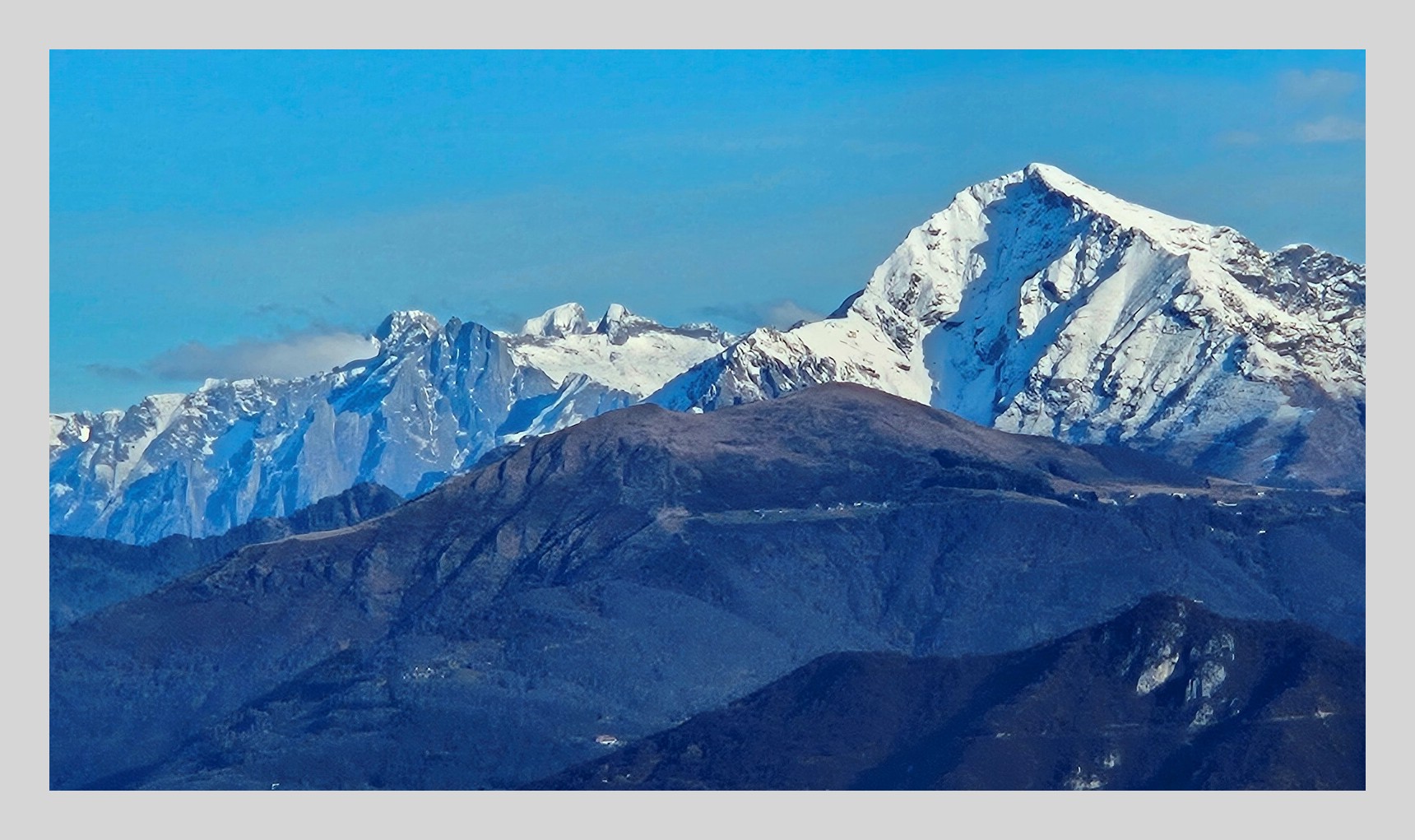

Ecco, a tale proposito: sul San Primo si va anche a scuola di paesaggio nel senso culturale del termine. Dalla vetta si può contemplare come in pochi altri luoghi l’interazione tra ambiente naturale e spazi antropizzati, studiando come l’uomo abbia abitato i versanti montuosi, le rive del lago, i fondivalle, mentre verso meridione si stende la pianura iper-urbanizzata che tuttavia da lassù – sempre che la sua veduta non sia impedita da una cappa di smog – appare un mondo lontanissimo e inevitabilmente antitetico rispetto a ciò che si vede altrove, a nord dove il fiordo lariano si incunea tra le Alpi orientali e occidentali, a levante con le Grigne possenti e imperiose e dietro le Orobie, a ponente con le vette alpine italiane e svizzere che si susseguono a perdita d’occhio.

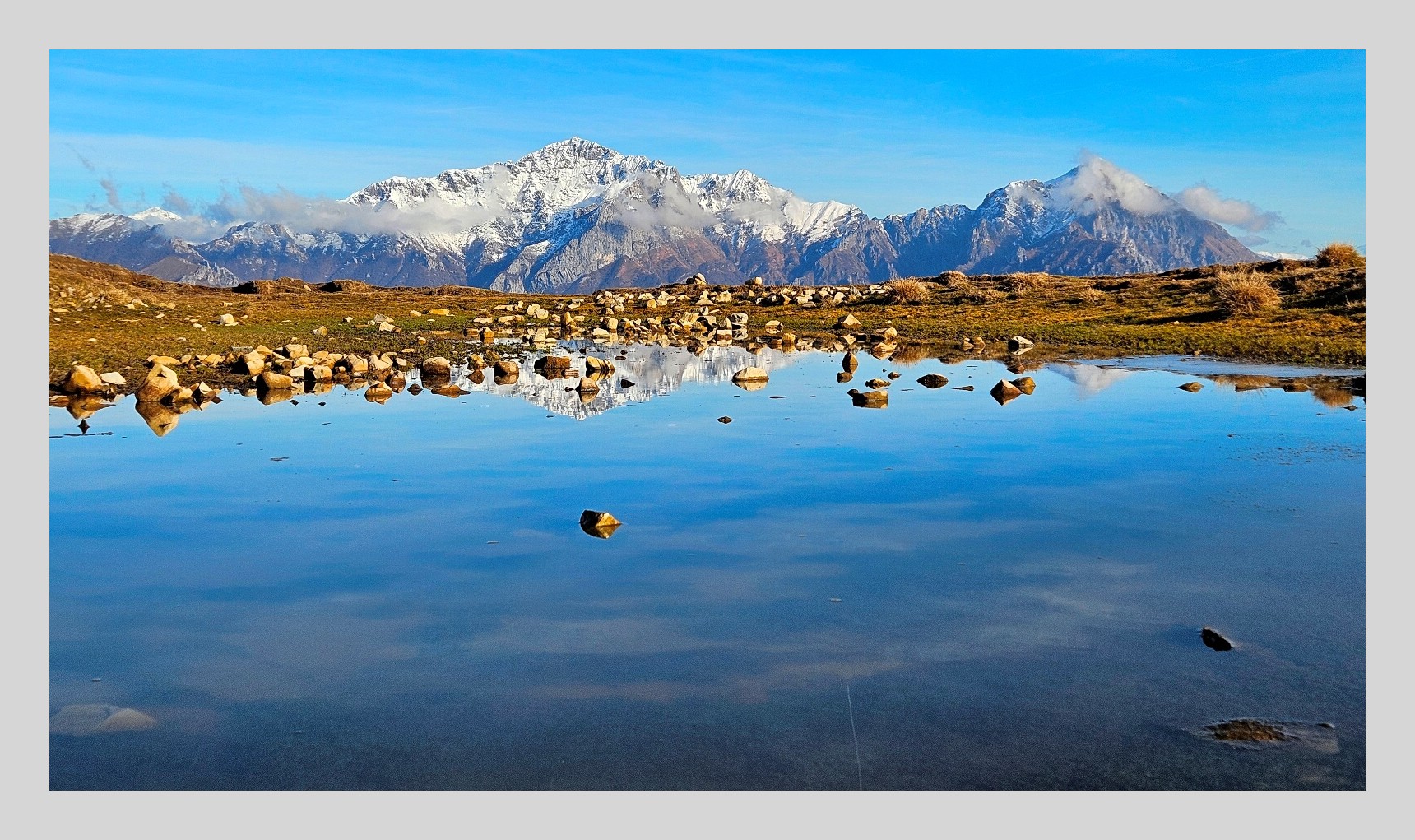

Si va anche a scuola di Natura, sul San Primo, con la gran varietà vegetale che offre, le conifere, le faggete, il bosco misto, i prati, le pietre, e tutto contenuto in uno scrigno geografico di rara bellezza, che a settentrione forma una conca dai bordi sinuosi – quella ove è sito il Parco Monte San Primo – che non è banale definire idilliaca per come il termine qui assuma il significato più compiuto possibile, mentre a sud appare come una dorsale che ricorda la schiena di un ciclopico tanto quanto docile animale le cui membra vengono definite dalle creste che dal crinale scendono sul Pian del Tivano, o viceversa.

Per tutto questo sul San Primo si può imparare o approfondire la più intensa e consapevole relazione con il territorio naturale, per come lo starci dentro, in tutta la meravigliosa bellezza del monte verso la quale viene spontaneo cercarvi un’armonia, un rapporto che non sia solo quello fugace del visitatore che passa e va come in un qualsiasi altro luogo ma qualcosa di più forte e radicato, più vitale, qualcosa che faccia veramente sentire di essere parte del paesaggio e il paesaggio che si fa parte di chi c’è lì: è quella congiunzione tra paesaggio esteriore e interiore che ci fa sentire bene nel luogo in cui siamo e, in qualche modo comunque ben percepibile, ci fa sentire vivi più che altrove e di altri momenti. Anche per questo il Monte San Primo si fa “scuola”, offrendo aule tra le più belle e accoglienti nelle quali ci insegna la forma, la sostanza e il senso della sua formidabile bellezza alpestre.

Posto tutto ciò – che è solo una minima parte delle tante cose che di sé il Monte San Primo sa insegnare – non c’è invece bisogno di andare a scuola per “imparare” a capire quanto il progetto, ormai noto e famigerato, di nuovi impianti sciistici che si vorrebbe imporre alla montagna, a questa montagna così bella e speciale per quello che è, sia un’idiozia assoluta. Non occorre essere meno diretti e rudi, bisogna rimarcare le cose per come stanno: è un progetto che può proporre solo chi, invece di imparare la bellezza del San Primo, preferisce ignorarla oppure, assurdamente, non sa comprenderla e per questo formula idee e proposte non solo scriteriate ma pure totalmente avulse dall’anima autentica del San Primo, oltre che alla sua realtà ambientale, paesaggistica e naturale.

Degradare un luogo così speciale, così bello e prezioso, così capace di donare visioni, emozioni, percezioni e sensazioni più uniche che rare a chi lo visita e ne percorre i versanti e le creste è qualcosa che semplicemente non si può accettare, esattamente come non è ammissibile degradare e devastare una scuola prestigiosa e autorevole. Una “scuola” montana che ha soltanto bisogno di alunni curiosi che abbiano voglia di imparare a goderne consapevolmente le bellezze, non di “asini” che invece, malauguratamente, ne disprezzano gli insegnamenti.