Scrivere con continuità significa spesso lavorare a un progetto letterario (ovvero anche a più di uno, in contemporanea) che diviene per più motivi preponderante, sia a livello di pagine scritte che di impegno intellettuale, il che tuttavia non esclude di mettere nel frattempo per iscritto altre cose di diverso genere e differente sostanza, nonostante nel momento in cui vengono messe nero su bianco non si sappia ancora che destino avranno. Forse saranno buon materiale per progetti futuri, forse invece solo sfoghi narrativi “single shot”, dai quali non nascerà niente altro e che rappresentano dunque un’estemporanea testimonianza di un momento creativo “singolare” e quindi, a suo modo unico. Che poi chissà, tra dieci anni ricapitano davanti agli occhi del loro autore il quale, allora sì, ricomincia il cammino letterario in origine solo abbozzato per portarlo a compimento. Gabriele D’Annunzio chiamava questi testi solitari “favile del maglio”: espressione parecchio azzeccata per significare “l’aspetto residuale di queste prose, come le scintille che sprizzano durante il lavoro del poeta fabbro, poeta-artiere (alla Carducci, rivisitato), quasi scampoli preziosamente infuocati di un’arte più grandiosa, spesso momenti di riflessione su quell’arte stessa, cioè materiali metaletterari, o resoconto di abbozzi, frantumi di organismi potenziali” (fonte della citazione: qui).

Ecco: io che non son certo Vate (l’ho citato solo per passione e conoscenza personale) e spero nemmeno la stessa cosa con una “r” in più (ma per questo non posso che rimettermi al giudizio altrui!) mi ritrovo a mia volta e come tutti ‘sti frammenti più o meno focosi che poi il tempo e altre mire editoriali raffreddano, senza tuttavia intaccarne l’eventuale valore narrativo. Insomma, per farla breve: questo di seguito è uno di quei testi, che non ha legami con altri, non è riservato a qualche futuro progetto di raccolta di racconti o altro del genere, del quale non ho intenzione (al momento) di sviluppare in modo più esteso… L’ho scritto qualche mese fa semplicemente perché mi si balenò in mente la trama, così come a volte ci vengono in mente cose che, una volta elaborate, ci si chiede: “Beh?! E perché mai mi è venuta in mente ‘sta cosa?”

Lo pubblico in due parti e chissà, poi, se resterà un qualcosa di occasionale o se, viceversa, sarà occasione buona per futuri sviluppi…

Beh, sia quel che sarà: buona lettura!

Sì, è proprio così, hai letto bene.

Ti sto per raccontare del giorno in cui morii.

Eh, lo so, tu ora ti dirai «Ma come è possibile? Se me lo stai per raccontare è perché sei ancora vivo!» e poi forse appena dopo ti ribatterai «Ah, già, ma questo è un racconto di fantasia, dunque qui può succedere un po’ di tutto!» No, aspetta un attimo, frena: ma quale “racconto di fantasia”! Tutto vero, te lo assicuro. Non ho mica grilli per la testa, io, come quei tizi che passano la vita a inventarsi storie assurde, gli scrittori – bah, fannulloni alla massima potenza, quelli! In verità non potrei nemmeno averne, di grilli per la testa, e poi sai come si dice, che spesso la realtà supera la fantasia, che se si ritiene che una cosa è impossibile che accada quella accadrà molto presto, e altro del genere. In ogni caso, fammi raccontare e capirai meglio, che quel giorno è stato veramente un gran casino, maledizione!

Dunque, era una sera di qualche tempo fa ed io, effettivamente, avevo deciso di farla finita. Era un periodo nel quale pareva che la sfiga non solo mi vedesse benissimo, ma si fosse pure comprata uno dei più sofisticati mirini laser e me l’avesse puntato addosso dopo essere andata a lezione dal campione olimpico di tiro al piattello. Poco prima la mia fidanzata mi aveva mollato per mettersi con un terrorista internazionale conosciuto al supermercato – e ti dico che non mi sconcertò tanto la cosa in sé, ma quando mi disse che si incontrarono nel mentre che lui stava acquistando un vaso di Nutella da 5 chili: una bomba calorica tremenda! E me lo scrisse, la mia ex, nella lettera con la quale mi comunicava che tra noi era finita e che peraltro non potei leggere interamente, visto che quando aprii la busta esplose. Insomma, con un tipo talmente coerente io non avrei mai potuto competere.

Avevo l’animo così in fondo ai piedi che la gente, quando mi incontrava per strada, mi chiedeva perché portassi calzature con la zeppa. La decisione di farla finita con quella che credevo proprio, allora, una vita di merda – ah, non te l’ho detto: lavoravo per un’impresa di spurghi: quando si dice il destino… e fosse solo questo! Beh, lasciami raccontare, poi capirai – la decisione, dicevo, era ormai presa, ma siccome ammetto di non essere mai stato un tipo molto coerente, appunto (ma provateci voi a esserlo, quando i vostri genitori decidono di chiamarvi Carlo Maria!), decisi di fare così, di buttarmi da un ponte appena fuori città ma di porre sul terreno sul quale avrei impattato un grande cuscino ad aria, che mi feci prestare da mio cugino – o meglio, dagli assistenti di mio cugino, il quale lavorava per un circo come uomo proiettile facendosi sparare da un grosso cannone per atterrare sul suddetto cuscino, se non che durante uno spettacolo di un paio di settimane prima, per uno spiacevole fraintendimento, quegli assistenti caricarono il cannone con una dose quintupla di polvere da sparo, col risultato che Little David (il nome d’arte di mio cugino) ora è in orbita terrestre ad un‘altezza di circa 800 km., il che forse – pare ci stia studiando sopra l’Agenzia Spaziale – lo potrebbe rendere utile come satellite per telecomunicazioni.

Comunque, tornando alla mia vicenda: avevo deciso di mettere sul terreno quel cuscinone nel caso che, durante la caduta, e appunto per via della mia scarsa coerenza, cambiassi idea, ma tant’è che la tremenda e risolutiva decisione l’avevo presa. Era buio, mancava poco a mezzanotte, il cielo nuvoloso acuiva la tenebra della tarda sera che nemmeno i lampioni stradali riuscivano più di tanto a vincere, la strada era deserta. Scavalcai il parapetto in ferro del ponte e mi posi sul bordo, pronto a lasciarmi andare. Mi venne il dubbio di non aver chiuso il gas, a casa, ma svuotai la mente anche da questo pensiero, chiusi gli occhi e… vidi una forte luce alle mie spalle, e appena dopo il rumore d’un’auto che si fermava poco distante. «Eccheccazzo!» esclamai di botto, «Uno non può stare in santa pace nemmeno quando si suicida!» Mi voltai a guardare, prima che fosse qualche pattuglia della Polizia che avviasse la solita manfrina in uso in tali circostanze e cercasse di farmi desistere dal mio gesto finale. Invece no: nel pur fioco cono di luce del lampione lì vicino, vidi scendere dall’auto una figura femminile, alta, snella, che indossava un corto vestito da sera, sandali dal tacco alto, i capelli lunghi, mori e morbidamente fluenti lungo la schiena… Insomma, una rappresentazione pressoché ideale del termine “fascino”, all’apparenza. Non potei non farmene attrarre, anche perché, nella condizione in cui ero la quale, inutile dire, non era di quelle più allegre, ottimiste e bendisposte con il mondo d’intorno, l’apparizione di quella bellissima donna – perché era facile intuire che tale fosse, anche se ancora non le vedevo il volto – mi fece balenare in mente l’illogica tanto quanto magnifica impressione che, forse, vi potesse essere ancora speranza per me, ecco.

«Ehi! Tutto bene? Hai bisogno di aiuto?» le feci, senza muovermi da dove ero. Probabilmente mi aveva visto, ma sembrava che vi fosse altro che la preoccupasse, più di me.

«Me sa che ho bucado!» mi rispose, senza ancora guardare verso dov’ero, con voce più vellutata e calda di un prato d’erba novella esposto al Sole a inizio primavera.

«Beh, posso darti una mano io… Mi chiamo Carlo Maria, e tu?»

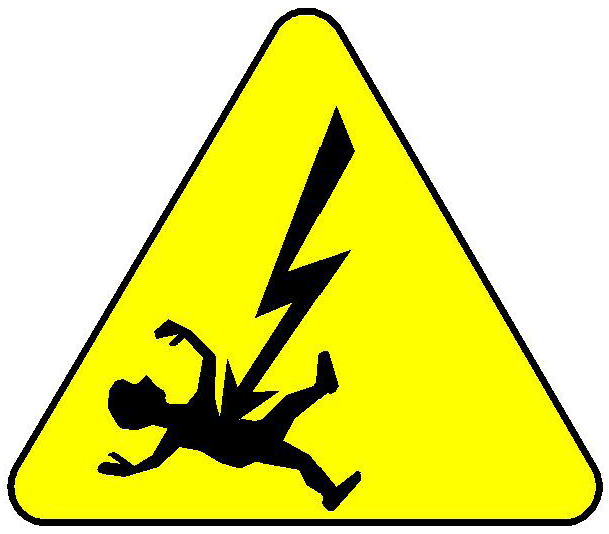

«Esperanza! Soy brasilera!» mi fece, e sollevò il suo volto verso di me, sorridendomi. Beh, avevo di fronte una creatura celestiale, una divinità, la donna più bella che avessi mai visto: il colpo di fulmine fu immediato e ineluttabile.

Ecco, sono morto così, porca puttana! Un colpo di fulmine, già: nella concitazione di quei momenti, non m’ero reso conto che le scure nuvole in cielo erano foriere di un temporale in rapido avvicinamento, e i lampi avevano cominciato a cadere sempre più vicino; io mi reggevo ancora con le mani sul parapetto in ferro del ponte, dunque… Sarà scortese dirlo, ok, ma ‘sto fulmine fottutissimo non poteva beccare lei? Invece no, la speranza è l’ultima a morire, appunto! ‘Fanculo i luoghi comuni: pure la mia morte è stata un colpo di sfiga assoluta!

Che poi, lì per lì, non è che fossi così certo di essere morto, che ne avessi l’esatta cognizione. Sì, insomma, voglio dire: mica ero al corrente di come uno, ad un certo punto, venga a sapere che è morto! Per quanto ne so io nessuno mai lo ha raccontato. Forse che ti arrivi un sms sul cellulare con su scritto “Benvenuto nell’aldilà!”? Non credo, tanto meno che ti venga recapitata una raccomandata dalle Poste con dentro un certificato ufficiale di dipartita – saremmo tutti immortali, se così fosse! Non penso nemmeno che d’un tratto ti compaia accanto una signora parecchio emaciata avvolta in un scuro pastrano mantellato non propriamente indicato per un pigiama party che con fare ammiccante ti inviti a scendere da lei per mostrarti la sua collezione di falci…

Fatto sta che quando cominciai a riavermi dallo shock – te lo assicuro, quella fulminata che mi sono beccato avrebbe fatto sobbalzare tremendamente pure la Statua della Libertà, al punto che sarebbe diventata un’attrazione della baia di Boston! – cercai di capire dove fossi, cosa avessi intorno. Avevo lo sguardo un po’ annebbiato, ma ebbi la netta sensazione che ciò che avevo vicino girandolasse attorno a me, lentamente ma costantemente; poi supposi di sentire un gran brusio, come un sommesso e confuso vociare, quindi da quel rumore di fondo presi a percepire una voce, prima sfuggente poi più netta, sempre più definita e chiara tuttavia diversa da ciò che mi immaginassi di poter udire in una situazione del genere (forse anche condizionato da certe cose viste in TV, lo ammetto), infine assolutamente nitida e perentoria:

«Ehi, pezzo d’idiota! Vuoi muovere il culo e uscire di lì?!?»

«Uh!» – Sobbalzai, e mi riebbi ora del tutto. Così capii che stavo in una grande porta girevole, di quelle che si possono trovare nei grandi centri commerciali o nei grossi hotel, e da una parte una piccola folla mi guardava con fare piuttosto contrariato. Uscii dalla parte opposta e mi ritrovai in una sorta di gigantesca hall della quale non vedevo la fine, occupata da innumerevoli file di persone che puntavano ad altrettanti sportelli – o qualcosa del genere – numerati e sovrastati da tabelloni luminosi sui quali scorrevano cifre su cifre. Hai presente la zona casse di un ipermercato? Ecco, moltiplicala per qualche milione di volte e avrai un’immagine indicativa dello strano posto in cui ero finito. Poi mi venne di guardarmi – con tutta quella gente e la fulminata che avevo preso, temevo di essere sottosopra e pure bruciacchiato: invece indossavo una specie di tuta bianca, candida e priva d’alcun logo o scritta, piuttosto confortevole ma troppo grande per me, tanto che riuscii a torcere il collo e leggere l’etichetta sul bordo: XXL. «Ma che cacchio!» – pensai – «A me sta larga pure la M! Chi cavolo me l’ha data ‘sta palandrana?»

Quando rialzai gli occhi, vidi di fronte a me un tizio, alto e ben piazzato, con indosso una specie di divisa militare azzurra, che con braccia conserte e fare un po’ truce mi osservava. Sorrisi cordialmente e feci per chiedere qualcosa su dove fossi e perché ci fossi ma mi precedette, con molta meno cordialità:

«Beh? Siamo venuti qui per fare una passeggiatina? Per passare un po’ il tempo bighellonando e guardando un po’ in giro? Vuoi pure qualcosa da bere, e magari una poltrona bella comoda su cui stare? Qualche stuzzichino? Un giornale da leggere? Eh?»

«E-ehm…»

«E-sticazzi! Datti una mossa, pigliati il tuo numero e mettiti in fila con gli altri, cretino!»

«Ehi! Ma che modi!» cercai di reagire, ma l’occhiataccia del tipo fu ancor più eloquente della mia reazione. Mi voltai, e poco distante vidi un gigantesco dispenser di biglietti numerati, come quelli che si trovano alle poste o in altri uffici pubblici dove vi sia da fare code, con intorno una gran massa di gente. Ci andai pure io e presi il mio biglietto: ci lessi “Sportello 569874 C – Numero 5486844611574455”. Non ci stavo capendo molto, di tutto quanto, ma ovviamente compresi che dovevo cercare quello sportello e mettermi in fila. Fortunatamente lo vidi poco distante, e mi ci recai. C’era una bella fila – come agli altri “sportelli”, d’altronde – e subito pensai che avrei avuto parecchio da aspettare; feci per guardare l’ora ma… «Porca puttana! Ho perso l’orologio!» sbottai platealmente tirandomi su quella manica enorme, e attirando gli sguardi di quelli che avevo intorno, che mi squadrarono con malcelato disgusto.

«Ragazzo, che ci pigli per il culo?» mi disse torvo uno di quelli. D’istinto avrei risposto di no con decisione, ma qualcosa mi fece capire che non era il caso di ribattere. Continuavo a non capirci granché, e più di tutto faceva cigolare gli ingranaggi del mio cervello il permanente dubbio sullo stato in cui ero: insomma, ero morto, oppure no? E se sì, pure tutti questi individui lo erano? E che cavolo di posto era, quello? Di sicuro, mai potevo immaginare che l’aldilà si presentasse in questa maniera, e io in essa con una tuta di dieci taglie più grande della mia!

La fila nel frattempo avanzava sempre molto lentamente. Feci passare un tot di tempo – non avendo più l’orologio non ti so dire quanto – poi, sempre al fine di capirci qualcosa, cercai di approcciare il tizio che avevo a fianco.

«Salve!»

«Ehi.»

«Ehm… Morto anche lei?»

«Si dice.»

«Oh. Ehm… E come?»

«Rapina in banca.»

«Ah. Accidenti, al giorno d’oggi la violenza della malavita non ha più limiti!» dissi con tono partecipe.

«Sbirri di merda!» mi ribatté lui con ben altro tono. Mi irrigidii di brutto, lo ammetto, e non per un sopraggiungente e intenso rigor mortis. Feci un passetto indietro, abbassai lo sguardo e per qualche istante fui contento di quella tutona oversize che indossavo, nella quale mi sarei potuto un poco nascondere.

Dopo un altro tot di tempo (vedi sopra) una strana cantilena mi distrasse dal mio pensieroso silenzio: un tizio con una divisa azzurra simile a quella dell’energumeno che mi aveva intimato di mettermi in coda stava passando tra le file con una specie di vassoio a spalla – hai presente i venditori che si trovano negli stadi? Ecco! – offrendo quelle che sembravano confezioni di snack. Trovai la cosa simpatica (finalmente, in quel posto altrimenti tanto strano e un po’ inquietante): non che avessi fame – forse perché non ne potevo avere, ma lì per lì non lo pensai – tuttavia mi feci incuriosire.

«Ehi! Ehi… cosa vendi?»

«Biscotti!»

«Oh, buoni! E che biscotti?»

«Ossa di morto.»

Raggelai, anche più di prima. Poi, in rapida sequenza, prima io e gli altri intorno a me fummo attratti dal gridolino di una donna, qualche fila accanto, che spintonò l’uomo che aveva dietro urlando: «Cretino! Smettila di farmi la mano morta!»; quindi, intercettai il chiacchiericcio di alcuni tizi lì vicino – «Uff, ‘sta coda è tremenda!», «Una noia mortale!», «Già, sono stanco morto!»; poi ancora, poco più avanti nella mia fila, udii quello di due individui che evidentemente si conoscevano: «Ma l’hai poi più visto Alberto?», «Macché, più visto!», «Eh, sai, chi muore non si rivede!»

Ok, ero morto. A questo punto potevo infilare un bastone tra i miei ingranaggi cerebrali e bloccarli del tutto, che di produrre ancora dubbi non era più il caso. Morto. Io e tutti quelli che avevo intorno.

Porca puttana, morto! Sul serio!

(Fine 1a parte)